Ester Alventosa-Bleda, Universidad de Valencia. Mª José Navarro-Vercher, Coordinadora de la Sección Profesional Sistema Educativo del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana-COEESCV

El presente trabajo parte del planteamiento de numerosos estudios (Bretones y Castillo, 2014; Castillo, 2012; Galán, et al., 2008; Laorden, et al., 2006; López, 2013; Menacho, 2013; Ortega, 2014; Petrus, 2004; Quintanal, 2019 y Serrate, 2014), respecto a la idoneidad de la formación de los profesionales de la Educación Social, para cubrir las necesidades emergentes en los centros escolares. Sabiendo que dicha figura profesional está incluida en la escuela, en algunas comunidades autónomas y que la experiencia se valora positivamente su labor en ella, se investiga cuál es la situación actual de la Educación Social en los centros escolares valencianos y cuáles son sus perspectivas de futuro. Para realizar esta investigación se ha utilizado el método deductivo, ya que se parte de que se deberían atender dichas necesidades a nivel global y se analiza cuál es la realidad en la Comunidad Valenciana. Para la recogida de información, se investigó la literatura recientemente publicada respecto de la Educación Social en la escuela, se analizaron los tres estudios de caso realizados por las autoras del presente artículo y se entrevistó a la asesora de la Secretaría Autonómica de Educación de la Comunidad Valenciana. La intención era conseguir información, lo más fiable posible, sobre si las educadoras y educadores sociales formaban parte del equipo multidisciplinar de los centros escolares en la Comunidad Valenciana, o si se pensaban incluir y en qué condiciones. Seguidamente se realizó un estudio y seguimiento de la legislación en materia de educación de dicha comunidad. Para conocer la opinión al respecto de los equipos multidisciplinarios de los centros escolares, se realizaron entrevistas a miembros de estos en diversos centros. Finalmente, y de manera reciente, se ha entrevistado a la presidenta del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana, quien detalla los esfuerzos que se llevan a cabo desde el citado colegio, para conseguir dicha inclusión y cuál es la situación actual. Los resultados obtenidos indican que solo unos pocos centros cuentan con dicha figura profesional, en experiencias piloto o proyectos de algún municipio que desarrolla algún programa específico.

The present work is based on the approach of numerous studies (Bretones y Castillo, 2014; Castillo, 2012; Galán, et al., 2008; Laorden, et al., 2006; López, 2013; Menacho, 2013; Ortega, 2014; Petrus, 2004; Quintanal, 2019 y Serrate, 2014), regarding the suitability of the training of Social Education professionals, to cover the emerging needs in schools. Knowing that this professional figure is included in the school in some autonomous communities and that the experience is valued positively, the current situation of Social Education in the Valencian schools and their future perspectives is investigated. To carry out this research, the deductive method has been used, since it is based on the fact that these needs should be met globally and the reality in the Valencian Community is analyzed.

In order to gather information, the recently published literature regarding Social Education at school was investigated, the three case studies carried out by the authors of this article were analyzed and the adviser of the Autonomous Secretariat of Education of the Valencian Community was interviewed. The intention was to obtain information, as reliable as possible, about whether social educators were part of the multidisciplinary team of schools in the Valencian Community, or if they planned to include them and under what conditions. Then, a study and follow-up of the education legislation of such community was carried out. In order to know the opinion on this matter of the multidisciplinary teams of the schools, interviews were conducted with them, in some centers. Finallyand most recently, the president of the Official College of Social Educators of the Valencian Community has been interviewed, who details the efforts carried out from the aforementioned institution, to achieve such inclusion and what is the current situation. The results obtained indicate that only a few schools have such professional figure, in pilot experiences or projects of a municipality which develops a specific program.

Contribución aceptada por el Comité Científico del VIII Congreso de Educación Social

Según estudios recientemente publicados (Bretones y Castillo, 2014; Castillo, 2012; Galán et al., 2008; Laorden et al., 2006; López, 2013; Menacho, 2013; Ortega, 2014; Petrus, 2004; Quintanal, J. 2019 y Serrate, 2014), la actual situación política, social y económica, entre otras, plantea unas necesidades emergentes en los centros escolares que el equipo multidisciplinario vigente no está preparado para cubrir. Tanto la literatura analizada, como los estudios de campo realizados por las autoras del presente estudio, coinciden en que los y las profesionales de la Educación Social (ES en adelante), adquieren en su formación capacidades y herramientas para cubrir las necesidades emergentes en la escuela, respecto de la parte social de la educación. Se evidencia que dichos y dichas profesionales realizan la función de nexo entre la Comunidad Educativa y que su labor contribuye a la educación integral, a la mejora de la convivencia, al fomento de corresponsabilidad educativa y a la transformación de la escuela. Así pues, es tiempo de reconocer que, si los centros escolares son un ámbito de actuación de educadores y educadoras sociales (Senent 2018), todos los centros educativos públicos españoles, deberían contar con esta figura profesional.

Todo lo expresado anteriormente, queda reflejado en las funciones específicas que pueden desarrollar dichos y dichas profesionales en los centros escolares, contenidas en el documento de elaborado por el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana (COEESCV en adelante). Estas se adecuaron partiendo de las competencias y funciones que se encuentran en los documentos profesionalizadores del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES en adelante) (ASEDES, 2007). En el mismo documento, se hace referencia a la ES como derecho, a lo que se suma bastante literatura coincidente en manifestar que la ES es fundamental para trabajar en el cumplimiento de los Derechos Humanos (DDHH en adelante), ya que forman parte de la praxis de la misma, así como de su Código Deontológico.

Se considera importante reflejar que, en la investigación de campo realizada por las autoras del presente estudio, se constata que el hecho de no estar regulada ni legislada la figura profesional de los educadores y las educadoras sociales en los centros educativos, dificulta el desarrollo de su trabajo y puede provocar la existencia de desigualdades educativas entre los centros. A menudo, las educadoras y educadores sociales, además de no realizar algunas de las tareas que son de su competencia, o desempeñar otras que no lo son, tienen una situación laboral que suele ser precaria y les sitúa en una posición jerárquica por debajo del resto del equipo multidisciplinario del centro.

Dicho esto, y partiendo de la base que la escuela debe cubrir todas las necesidades y ofrecer una educación integral, que además va acorde con la educación con perspectiva en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS en adelante) de la Agenda 2030 y en DDHH, la presente investigación pretende poner de manifiesto cuál es la situación actual, respecto a la inclusión de los y las profesionales de la ES en los centros escolares valencianos y cuáles son las perspectivas de futuro de la Conselleria d’Educació, en cuanto a dicha inclusión en la Comunidad Valenciana (CV en adelante). La temporalidad del estudio comprende del 2017 hasta principios del 2022, ya que se quiso dejar un margen suficiente para permitir valorar los posibles cambios dentro de administración valenciana, respecto a la inclusión de las y los profesionales de la ES en el sistema educativo.

Cabe remarcar que, en la legislación de la CV estudiada en 2017, no se contemplaba en ningún apartado, dicha inclusión en la escuela de manera específica, como se verá en el punto correspondiente. Así pues, se entrevistó a la técnica de la Secretaría Autonómica de Educación (2017), para conseguir información sobre si se planteaba su futura inclusión y en qué condiciones. Además, se pidió información de si se tenía conocimiento de centros escolares que, de alguna manera, contaran con esta figura profesional en el mismo. Se intentó buscar información al respecto llamando al Ayuntamiento de Valencia, sin ningún resultado (2018). Finalmente se realizaron entrevistas a diversos profesionales de la educación (2018) y a la presidenta del COEESCV (2019), quien nos expuso las acciones que se estaban y que se continúan realizando desde el mismo para conseguir dicha inclusión. La misma presidenta nos aportó los resultados de un proyecto piloto llevado a cabo por el COEESCV (2019).

En el apartado de resultados se refleja, cómo gran parte de los y las profesionales que colaboraron en el estudio, al igual que los datos de la literatura analizada, coinciden en que el equipo docente no está preparado, ni tiene los medios necesarios, para cubrir dichas necesidades emergentes en los centros escolares. Aun contando con profesionales comprometidos, hay una carencia de formación, herramientas y recursos para poder desarrollar, entre otros, proyectos dirigidos a mejorar la convivencia, trabajar la igualdad de género o trabajar con las familias, esencial para involucrarlas en la corresponsabilidad educativa. En el mismo apartado se expone la valoración positiva de los y las docentes entrevistados, respecto de la labor realizada por las educadoras y educadores sociales que trabajan en los centros escolares del estudio de caso y la necesidad de ampliar su jornada en los mismos (Alventosa-Bleda, 2017). También en la literatura se muestran algunos estudios sobre la valoración de los y las docentes de los centros escolares de Andalucía, donde esta figura profesional lleva 15 años trabajando en la escuela, y evidencian la misma positividad. Aun así, actualmente no se conocen indicios de una reforma de la ley educativa que contemple dicha inclusión, de manera generalizada, a nivel autonómico. Este hecho lleva a confirmar que mientras no se legisle una inclusión de educadoras y educadores sociales en la escuela, bien estructurada, con las funciones determinadas y a nivel estatal, continuará habiendo un déficit educativo en los centros que no cuenten con esta figura profesional, se continuará sobrecargando a los y las docentes y, como consecuencia, seguirá habiendo una desigualdad educativa y una posible vulneración del derecho a la educación, según el ODS 4 de la Agenda 2030.

Como última actualización, se incluye el comunicado realizado por la Directora General de Inclusión, Raquel Andrés Gimeno, en el VIII Congreso de Educación Social (2022). La misma, anunció la implantación de una prueba piloto para el curso 2022-23 para incluir a las educadoras y educadores sociales en los centros escolares.

Esta investigación es básicamente cualitativa, destacando que en ella se utilizan los datos de tres estudios realizados anteriormente por las autoras del presente artículo, y que se encuentran especificados en su correspondiente apartado. En dichos estudios se pretendía dar a conocer qué labor podía desarrollar una educadora social en un centro escolar, ya que era bastante desconocida. La información, se ha obtenido de fuentes primarias en el trabajo de campo realizado, utilizando la técnica de entrevista semiestructurada y la observación participante. Así mismo se estudió la legislación en materia de educación de la Comunidad Valenciana. También se han utilizado fuentes secundarias, en la realización de la revisión de la literatura actualizada sobre el estado del arte.

En el estudio de Alventosa-Bleda, se recopila la información obtenida de las entrevistas y la observación participante durante tres períodos de prácticas, realizadas en un CEIP de primaria y en servicios sociales, en un pueblo de 14000 habitantes. En el CEIP, se desarrolló una escuela de familias, junto con la psicopedagoga municipal que trabajaba en el colegio. Se trataron temáticas diversas basadas en los mismos valores que se estaban trabajando con el alumnado, como: respeto a la diversidad e inclusión en toda su amplitud, educación afectivo-sexual, el uso responsable de las redes sociales y las TIC en general y la gestión positiva de conflictos. La intención era experimentar si la educadora social podía desarrollar el papel de nexo de unión entre la Comunidad Educativa. En servicios sociales se acompañó al educador social municipal en su labor diaria, la cual abarcaba seguimiento de familias, centros educativos y taller para personas con diversidad funcional intelectual. En este caso se pretendía comprobar la coordinación y el margen de acción del mismo para realizar su labor en los centros escolares.

El proyecto desarrollado por Navarro-Vercher, es un ejemplo de intervención realizada por una educadora social ante una necesidad detectada. Es un ApS (Aprendizaje Servicio) desarrollado en un IES de Valencia, con el objetivo de mejorar la transición de Primaria a Secundaria, realizado con el alumnado de Formación Profesional Básica, con la intención de fortalecer su autoestima y evitar con ello su salida prematura del sistema educativo.

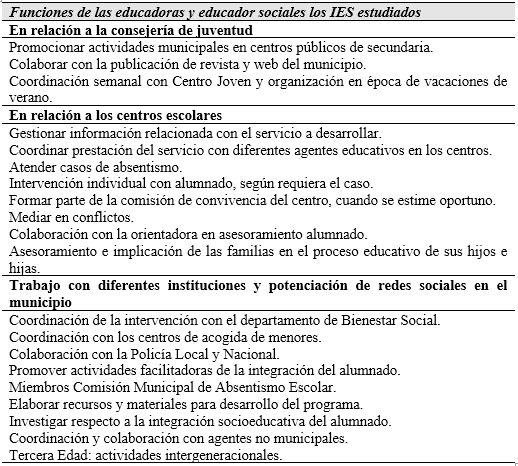

En este caso se realizó un estudio de campo en tres IES donde trabajaban un educador y dos educadoras sociales. En el mismo se vivió la experiencia del día a día de las y el profesional en los centros y la consideración que el equipo multidisciplinar tenía respecto a su labor. Las funciones que deben desarrollar las educadoras y educador social según el programa, resumidas en la tabla 1, se realizan en coordinación con diferentes instituciones de la localidad, lo que corrobora la función de la educadora/educador social como nexo de unión entre el centro y su entorno.

Tabla 1. Funciones de las educadoras y educador sociales los IES estudiados.

Se han realizado un total de 8 entrevistas a profesionales de diferentes instituciones, para obtener información con diferentes perspectivas. Una realizada a la asesora de la Secretaría Autonómica de la Conselleria d’Educació (2017), con la finalidad de obtener de primera mano si se había incluido o se pensaba incluir a las educadoras y educadores sociales en los centros escolares de la Comunidad Valenciana. Otra a la presidenta del COEESCV (2019), para saber qué acciones se están realizando desde dicho organismo, sobre el asunto en cuestión. El resto, a personas de equipos multidisciplinarios de centros escolares, en contextos muy variados: dos miembros del equipo docente de dos IES rurales, un profesor y dos profesoras de dos IES de la ciudad de València, una profesional del SPE de un CEIP de un barrio de Valencia.

En este apartado se exponen los argumentos, tanto de la literatura analizada como del estudio de campo realizado, para fundamentar el por qué y cómo hay que incluir la ES en los centros escolares. No se pretende realizar un análisis exhaustivo de toda la literatura existente al respecto, ya que no es la finalidad del estudio, pero sí argumentar por qué se considera necesaria la reglamentación de la inclusión de las educadoras y educadores sociales en la escuela. En caso contrario el presente estudio no tendría sentido.

Muchas son las definiciones realizadas sobre ES, ya que como dijo Petrus (1997), es un concepto en construcción. En esta ocasión, por cuestión de espacio y de coherencia con el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales, se expondrá la realizada por el mismo, que la define como:

Derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de competencia profesional del educador social, posibilitando:

Según esta definición, la formación en ES dota de herramientas para cubrir aquellas necesidades educativas emergentes en los centros escolares, y que tienen que ver con las dimensiones humana, social y cultural de la educación. Por tanto, la ES aporta a la escuela su carácter esencialmente educativo y competencias específicas centradas en aspectos como “el seguimiento, la proximidad, la comunicación o la mediación” (Castillo, 2013, p. 2). Según Gradaïlle y Caride (2018), la cultura académica vigente es incapaz de dar respuesta a los actuales problemas sociales y ambientales, por su complejidad. No se les puede pedir a los y las docentes, que cubran aquellas necesidades para las que no han recibido formación, hay que complementar su labor, no sustituirla ni infravalorarla. Se trata de incluir la praxis profesional de la ES en los centros escolares para trabajar en la mejora de la convivencia entre el alumnado, y la de éste y los centros con el entorno, para hacer efectiva la formación integral del ser humano (Ortega, 2014).

Esta misma concepción de la escuela conectada al entorno es la que Petrus (2004) defiende cuando dice, que la Educación Social y la Educación Escolar deben estar unidas para conseguir la educación integral. Afirma que la escuela es un microcosmos al que le afectan los problemas y conflictos sociales, por lo que debe interrelacionarse con su entorno. El alumnado se lleva a la escuela sus problemas, ya que no puede separarse de ellos. También Morin (2007), con su teoría de la complejidad, ofrece una base argumentativa del por qué es necesaria una educación integral en el ser humano y la necesidad de interrelacionar los diferentes contextos para favorecer el desarrollo personal y aprendizaje de los niños y niñas. Según el mismo, el conocimiento se adquiere mediante un proceso biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico, no meramente cognitivo.

La Teoría ecológica de Bronfenbrenner (1979), explica que en el desarrollo del individuo influyen los diferentes sistemas que lo rodean, favoreciendo su adaptación o desadaptación social. Para que el contexto escolar, contenido en nuestro microsistema, fuera coherente con lo que afirman las dos teorías anteriormente citadas, debería estar capacitado para contribuir al desarrollo integral de las personas, ya que la escuela es uno de los contextos donde pasamos una gran parte del tiempo en el período temprano de nuestro crecimiento, donde más se socializan los niños y las niñas. Esta debería ser cooperativa y participativa, e involucrara toda la CE en la corresponsabilidad educativa.

Las autoras Laorden et al. (2006), proponen la figura del educador/educadora social para facilitar la tarea de educar y favorecer la transformación de la escuela, atendiendo a la formación recibida en esta disciplina y en sus ámbitos de actuación tradicionales. Las mismas, coincidiendo con otros autores y autoras (Castillo, 2012; López, 2013; Menacho, 2013; Merino, 2013; Serrate, 2014; Vila et al., 2020, entre otros), consideran necesaria su inclusión en la escuela, desde infantil hasta bachillerato, ofreciendo así una perspectiva preventiva, no solamente paliativa. Así pues, se coincide en afirmar que las funciones y competencias profesionales de educadoras y educadores sociales, permiten cubrir las necesidades generadas por los cambios sociales, políticos, culturales y económicos actuales. De la misma manera se asevera que la labor de dicha figura profesional en los centros escolares, debe desarrollarse desde la prevención, si lo que se plantea es la transformación de la escuela como contribución a la transformación social. Se necesitan proyectos que perduren en el tiempo y no solamente para actuar en problemas puntuales en la intervención urgente.

En las CCAA donde se encuentra legislada la inclusión de educadoras y educadores sociales en la escuela, realizan un balance positivo de su labor en los centros educativos. Un ejemplo de ello es el reciente estudio de Vila et al. (2020), en el que se analiza el impacto de la implementación y la evolución de las educadoras y educadores sociales en la escuela en la Comunidad de Andalucía, habla de la necesidad de su presencia en la misma. También expone la urgencia de fortalecer dicha figura profesional en la escuela y de identificar las dificultades con las que se encuentra para desarrollar su labor. La valoración es que aportan una óptica más inclusiva y comunitaria a la escuela, complementando aquella visión instructiva existente en ella. Es necesario añadir el más reciente estudio sobre la Comunidad Andaluza, que afirma “que los y las educadoras sociales se han consolidado como referentes profesionales en aquellas comunidades educativas donde desarrollan su labor, propiciando una serie de sinergias entre distintos perfiles laborales y entre las diversas Administraciones” (Ruíz et al. 2021, p. 481) Es evidente que el alumnado de las comunidades que no cuentan con esta figura en la escuela, como el caso de la Comunidad Valenciana, pueden ver mermada la calidad de su educación, por lo que podría considerarse una vulnerabilidad del derecho a esta (Alventosa et al., 2020).

Diversos estudios (Pérez, 2005; Rillo, 2015; Castelles, 2015; Buedo, 2015; Marín, 2015) coinciden en que el papel de la ES es fundamental para trabajar en el cumplimiento de los DDHH, ya que se comprenden en la praxis de la misma y en su Código Deontológico. Así que la Educación escolar, la ES y los DDHH, como se ha podido constatar, están estrechamente vinculados. No hay que olvidar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS en adelante), de la Agenda 2030, ofrecen una visión holística de la sostenibilidad, lo que implica la necesidad de una educación integral. De acuerdo con Pérez (2005) y Sánchez-Valverde (2016), los DDHH se aprenden practicándolos diariamente en todos los contextos donde se desarrolla el ser humano, por lo que la educación y la formación en DDHH, no pueden ser una asignatura más en el currículum escolar, sino una dimensión transversal del mismo. El mismo autor asevera, que el modelo de educación tiene que unir los intereses individuales y la participación en la comunidad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) afirma que los derechos no pueden limitarse a contenidos teóricos, sino que son valores que cada ser humano tiene que hacer propios. Se tiene que tener muy en cuenta cuando se está educando, que el aprendizaje vicario es uno de los que se practica desde muy temprana edad, por lo que la escuela debe impregnar su currículum de estos valores y las personas dedicadas a la educación tienen que asumirlos y practicarlos (Alventosa-Bleda et al. 2019).

Entre las funciones generales de la escuela, se incluyen: la socialización, la mediación, la inserción del sujeto en la sociedad y la transmisión de valores, en corresponsabilidad con la familia. Todas ellas se encuentran reflejadas en el apartado de funciones y competencias de la educadora y el educador social, de los documentos profesionalizadores, elaborados por el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (ASEDES-CGOCEES pp. 38-42).

Es importante que las funciones del educador/educadora social en la escuela, se reflejen en la legislación educativa como las del resto de profesionales, no especificarlas puede ir en detrimento de su labor en el centro escolar. Como afirman diversos estudios (Castillo 2013; Galán y Castillo, 2008; González, Olmos y Serrate 2015; López, 2013), es necesario definir y reglamentar la figura profesional de la ES, como la de cualquier otra del equipo multidisciplinar del centro. La falta de concreción y coherencia de las funciones de educadoras y educadores sociales puede causar que su acción sea poco eficaz o que existan diferentes modelos de acción, entre otros inconvenientes.

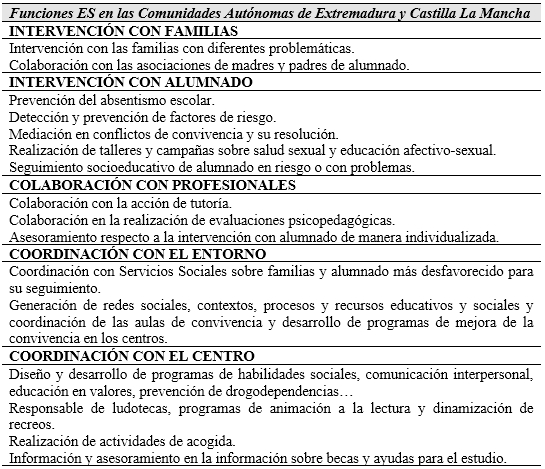

La Administración pública debe definir las competencias de cada una de las y los profesionales que componen el equipo multidisciplinar de los centros escolares, para que no haya solapamientos y cada profesional tenga claras sus posibilidades y limitaciones. En la tabla 2, se presentan las funciones que las educadoras y los educadores sociales deberían desarrollar en los centros, según el estudio descriptivo-correlacional de Castilla la Mancha y Extremadura, de las autoras González et al. (2015). Se ha elegido este porque realiza una recopilación de muchos otros [Beltrán, 2007; Bernete, 2010; De León, 2011; Estrada, 2012; Gobernado, 2007; González y Serrate, 2013; Martínez y De Andrés, 2011; Matamales, 2007; Moreno y Suárez, 2010 (todos y todas citadas en González et al., 2015)].

Tabla 2. Funciones ES en las Comunidades Autónomas de Extremadura y Castilla La Mancha

Aunque los datos se centran en secundaria, tanto González et al. (2015), como el resto de estudios citados dentro del mismo, destacan que algunos de los problemas que es preciso abordar, se dan también en primaria, como: el fenómeno de la interculturalidad, el fracaso escolar, la violencia, la nueva configuración y funciones familiares, la convivencia pacífica en el centro, entre otros. Los mismos estudios citados coinciden, en que la actividad educativa debe realizarse con el contexto, integrada en el entorno. De acuerdo con Méndez (2007), dichas funciones refuerzan el argumentario, siempre teniendo en cuenta que es necesario que sean evaluadas y adaptadas a las necesidades de cada centro.

En la Ley 12/2008, en el Capítulo VIII dedicado al aspecto “De la atención especial de menores con conductas inadaptadas” todas las acciones necesarias para aplicar los principios de actuación recogidos en el Artículo 58, entran dentro de las competencias de la ES. De hecho, en el apartado g (destacado en negrilla), se especifica el fomentar la figura del educador/a de atención social (sin especificar de forma explícita ninguna disciplina), tanto en los servicios como en los centros escolares. Se podría pensar que, debería de ser suficiente para incluir la figura profesional correspondiente, pero aun especificando la disciplina, no es suficiente fomentar o favorecer. Para que una ley sea de obligado cumplimiento, debe ser muy explícita en su vocabulario y llevar una partida presupuestaria que la sustente, en caso contrario, todo se reduce a papel mojado.

Artículo 57. Menores con conductas inadaptadas

A efectos de la presente Ley, se consideran menores con conductas inadaptadas aquellos que, sin prevalecer una enfermedad mental o una discapacidad psíquica, presentan una conducta que altera de forma grave las pautas de convivencia y comportamiento generalmente aceptadas o que provocan un riesgo evidente para sí o para terceras personas.

Artículo 58. Principios de actuación

La atención de los menores con conductas inadaptadas debe adecuarse, a los siguientes principios de actuación:

- a) Incidir en la acción preventiva sobre los factores de riesgo que originan la marginación y la delincuencia.

- b) Atender prioritariamente al menor en su propio entorno, a través de la utilización de los recursos comunitarios y medidas de apoyo familiar y aquellas otras de atención especializada de ayuda profesional de las redes públicas de educación, sanidad y servicios sociales.

- c) Fomentar programas de carácter educativo, con el fin de responsabilizar a los menores de sus actos.

- d) Promover programas de educación cívica, tolerancia, y de prevención contra el consumo de drogas.

- e) Fomentar programas de intervención familiar, haciendo partícipe a la familia en la solución de los problemas.

- f) Fomentar actividades que favorezcan los procesos de integración social.

- g) Fomentar la figura del educador de atención social, psicopedagógica y asistencial, en los servicios y centros escolares.

- h) Promover programas de educación de calle con menores en barrios y en municipios, creando modelos de referencia positivos para estos (DOGV núm. 5803, p. 70.612).

Como se puede observar, no aparece ninguna referencia a dicha reglamentación, tampoco en la Resolución de 1 de julio de 2016, de las direcciones generales de Política Educativa y de Centros y Personal Docente, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento, en las escuelas de Educación Infantil de segundo ciclo y colegios de Educación Primaria, durante el curso 2016-2017. [2016/5286], ni siquiera en el apartado de personal no docente.

Este estudio contiene una parte de investigación de análisis bibliográfico y legislación, y otra de trabajo de campo, por lo que se analizan de manera separada.

Las investigaciones realizadas por autores y autoras, ponen de manifiesto la estrecha relación entre las necesidades emergentes en los centros escolares y las herramientas que las educadoras y educadores sociales adquieren en su formación para cubrirlas (Castillo, 2012; Laorden et al., 2006; López, 2013; Menacho, 2013; Merino, 2013; Serrate, 2014; Vila et al., 2020, entre otros). Las funciones y capacidades que les competen, son las adecuadas para cubrir la parte social de la educación, para poder alcanzar la educación integral que mencionan los diferentes autores, necesaria para cumplir los ODS. También se considera que el y la profesional de la ES, puede actuar como nexo de unión de la Comunidad Educativa, favoreciendo la mejora de la convivencia del centro, la apertura del mismo al entorno y potenciando la corresponsabilidad educativa (Alventosa-Bleda 2016 y 2017 y Navarro-Vercher 2017). Como aseveran los estudios, la escuela no está aislada de los problemas sociales que la rodean, por lo que necesita una conexión con el entorno. Para establecer dicha conexión hace falta una formación integral efectiva, hay que trabajar la convivencia entre el alumnado y la de este y los centros con el entorno.

Así mismo, se pone de manifiesto que los proyectos desarrollados en los centros escolares para tratar la diversidad, la inclusión y otros diseñados para favorecer la mejora de la convivencia, no pueden aplicarse de manera puntual, sino que deben prolongarse en el tiempo. El objetivo principal de la educación debe ser la prevención, ya que es más efectiva y, a largo plazo, más eficiente. Por lo que respecta a cómo afecta la falta de reglamentación de dicha figura profesional en la Ley educativa, se ha podido comprobar que provoca:

La experiencia y la observación participante en los estudios de Alventosa-Bleda (2016 y 2017) y Navarro-Vercher (2017), siempre sobre la ES en la escuela, indica que trabajar desde el centro escolar, formando parte del equipo multidisciplinario, crea un clima de confianza y complicidad. Esto permite una comunicación más fluida con el equipo multidisciplinario del mismo, y facilita la comunicación entre la educadora y la Comunidad Educativa en general. La interacción con los diferentes agentes educativos favorece la detección de necesidades y actuar planificando proyectos de intervención para cubrirlas. Por lo que se ha observado en los IES estudiados en Alventosa-Bleda (2017), la coordinación de la tarea del educador y educadora social del centro con diferentes instituciones externas, posibilita la obtención de una información más completa y la intervención de manera integral.

De las entrevistas realizadas a las educadoras y el educador sociales del estudio de caso de Alventosa-Bleda (2017), se observa una satisfacción por el trabajo que desarrollan, pero una insatisfacción por su situación laboral. El hecho de estar subcontratadas para desarrollar un programa municipal, sujeto a la renovación anual por concurso, aunque lleva realizándose desde hace aproximadamente diecisiete años, hace que las condiciones de trabajo no sean satisfactorias. A pesar que, desde el Consejo Escolar de los centros, se pide la ampliación de horario (sólo trabajan 5 horas al día), no se atiende la petición. Tan sólo se consiguió la ampliación a seis horas en uno de ellos, porque la educadora iba a asumir otras responsabilidades dentro de un nuevo proyecto.

En cuanto al desarrollo de su tarea, el hecho de estar jerárquicamente por debajo del resto de profesionales del equipo multidisciplinario, podía provocar que se les exigieran labores fuera de su competencia o que no pudieran realizar aquellas pertinentes, dependiendo de que la persona del departamento de orientación o el equipo directivo, conociera las funciones propias de un educador o una educadora social. Es cierto que, en la observación participante, se pudo comprobar la consideración y el respeto con que se les trataba por el resto del equipo (aunque siempre hay excepciones), y tanto el profesorado, como el alumnado y las familias, valoraron muy positivamente la tarea del educador y las educadoras sociales, sobre todo el alumnado con más dificultades, que había desarrollado una estrecha relación de confianza hacia él y ellas (Alventosa, 2017).

Siguiendo con el mismo estudio, la falta de regulación de la que se habla en los estudios realizados provocaba, además de lo expuesto en el párrafo anterior, precariedad laboral. Las condiciones laborales de las educadoras y educadores sociales no tenían nada que ver con las del resto del equipo multidisciplinario que trabajaba en los mismos centros. Esto hacía cuestionarse, en algún caso, buscar otro trabajo para complementar el sueldo y así poder mantener a la familia.

Si se analiza la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, también llamada Ley Rhodes, se observa que en ella se habla reiteradamente de la necesidad de la inclusión de nuevas figuras profesionales, pero sin precisar cuáles deberían atender las demandas de niñas, niños y adolescentes, en el campo de la intervención socioeducativa. Según el estudio de Díez-Gutiérrez y Muñiz-Cortijo (2022), dicha ley ofrece una oportunidad que el Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales (CGCEES) ha puesto sobre la mesa para la incorporación de los educadores y educadoras a la escuela. El mismo se basa en que en el capítulo IV, artículo 33, se propone crear la figura del coordinador/coordinadora en todos los centros educativos y cada una de las funciones reflejadas a desempeñar se corresponden con aquellas que llevan desempeñando los y las educadoras sociales desde que se creó la titulación de esta figura profesional en el año 1991.

La legislación autonómica de educación de la CV, en el apartado correspondiente, ya se ha visto que no se especifica en ningún artículo la inclusión de la figura profesional de la ES en los centros escolares. Aunque se podría pensar que algunos de sus artículos así lo indican, si se pone atención a las palabras utilizadas como fomentar, favorecer, incidir, ninguna de ellas compromete a nada, ya que no va dotada de ningún presupuesto que acompañe la propuesta. Por parte de la asesora de la Secretaría Autonómica, también se habla de una voluntad y predisposición a incluir la figura profesional de la ES en la escuela, entre otras, pero realmente no parecía que se fuera a realizar, principalmente por cuestiones económicas. Finalmente, de la entrevista realizada a la misma (en 2017) se muestra la información obtenida y su actualización:

Así pues, actualmente en la CV solo se encuentra algún centro que incluya un educador/a social en su equipo multidisciplinar, generalmente con subcontratas y precariedad laboral. No obstante, como presentó el COEESCV en 2021 a la Conselleria d’Educació, mediante un documento elaborado desde la Sección Profesional del Sistema Educativo, se han desarrollado numerosas experiencias con gran aceptación por parte de la comunidad educativa perteneciente a los centros donde se han realizado: Programas de refuerzo educativo, programas de absentismo e incluso, algunos en los que los profesionales de la educación social tienen un espacio en centros de secundaria, también se realizan programas de convivencia escolar, talleres afectivo-sexuales, programas de prevención de violencia de género, prevención de dependencias y un largo etcétera de experiencias de éxito, algunas de las cuales han sido galardonadas como ejemplo de buenas prácticas.

La presidenta del COEESCV informa que desde el Colegio Oficial se está trabajando en dos direcciones. Por un lado, a nivel político, con reuniones institucionales, tanto autonómicas como municipales, para que se reconozca la necesidad de la implementación de la figura profesional en el sistema educativo valenciano. Por otro lado, se han realizado experiencias piloto en algunos centros, financiadas con subvenciones (hasta ahora municipales) para desarrollar programas de mejora de la convivencia, con resultados muy satisfactorios. Un proyecto llevado a cabo denominado “Proyecto de convivencia escolar” se realizó en el curso 2017/2018, en dos centros de Educación Primaria situados en un barrio periférico de València. La evaluación realizada a su término obtuvo buenos resultados en cuanto a los objetivos planteados, logrando una mejora en las relaciones interpersonales, así como con una excelente valoración, por parte de los equipos directivos de los centros en los que se implementó dicho proyecto.

De las entrevistas realizadas a los y las profesionales de la educación, se extrae, que se considera necesario incluir profesionales con formación para trabajar la convivencia, mediación, perspectiva de género y todo aquello relacionado con la parte social de la educación. La mayoría coincide en que se desarrollan programas realizados por profesorado comprometido, que se forma fuera de su jornada laboral. Están de acuerdo en que hacer lo que pueden no es suficiente. Las palabras textuales de una de las profesoras entrevistadas son: “al menos debería haber una persona en cada centro, preparada y dedicada exclusivamente y a tiempo completo, a trabajar la mediación y la convivencia”. “El profesorado no recibe la formación para afrontar y cubrir las necesidades sociales actuales.” (Profesora IES Valencia ciudad). Así pues, se coincide en que:

La literatura estudiada asevera que, para llevar a cabo la transformación de la escuela y cubrir sus necesidades emergentes para el desarrollo de una educación integral, así como para educar con perspectiva ODS, es necesario incluir en el equipo multidisciplinario una figura profesional que trabaje la parte social de la educación. Según la misma, la educadora o educador social cuentan con la formación necesaria para hacerlo y entra dentro de sus funciones y competencias profesionales. En los estudios de caso analizados, se ha podido observar que el educador y educadora social actúan como nexo de unión entre la Comunidad Educativa, conecta el centro con las instituciones o asociaciones externas, trabaja con menores y familias favoreciendo la inclusión social y desarrolla proyectos coordinados con el centro para diversas finalidades.

En el más reciente estudio realizado en Andalucía, donde trabajan educadoras/educadores sociales en los centros escolares, se detecta una disminución del absentismo y la mejora de la convivencia. Se tiene constancia de que, además de Andalucía, otras CCAA tienen integrada dicha figura profesional en la escuela desde hace años, aunque en cada una se legisla con diferentes matices. A pesar de la evidencia científica del beneficio de la labor que desempeñan las educadoras y educadores sociales en el funcionamiento general de la CE y el centro, la legislación de la Comunidad Valenciana no contempla ni reglamenta la Educación Social en los centros escolares, ni parece que lo vaya a hacer en un futuro próximo, argumentando que el presupuesto no alcanza para hacerlo. Como se ha podido observar, es difícil encontrar un centro donde trabaje alguna educadora o educador social. En aquellos donde las educadoras y educadores sociales han podido desarrollar su labor, ha sido bien por voluntad municipal, donde los ayuntamientos han decidido apostar por ello, o bien por proyectos experimentales a través de subvenciones, lo que provoca una inestabilidad laboral entre los y las profesionales, además de dificultar la continuidad de dichos proyectos.

Solamente unos pocos centros pueden beneficiarse de esta parte de la educación, lo que conlleva una desigualdad de oportunidades y una posible violación del derecho a la educación de calidad promulgada por la UNESCO, pues el hecho de que no exista esta figura profesional en el resto de los centros, no quiere decir que no necesiten de su labor profesional. Por tanto, queda patente que la inclusión de la educadora/educador social en los centros escolares, siempre está supeditada a la partida presupuestaria, la voluntad política o a una necesidad imperante, en casos de alta conflictividad en el centro.

Es por todos los motivos expuestos que, la inclusión de las educadoras y educadores sociales en la escuela tiene que ser generalizada, para que la educación integral de la que se habla en la literatura investigada y en los ODS pueda ser efectiva y real en todos los centros escolares del territorio nacional. Para que esto ocurra, dicha inclusión debe estar legislada y presupuestada a nivel estatal, desde el Ministerio de Educación, y en todos los niveles de enseñanza, con las funciones y la categoría profesional definidas, como las del resto de miembros del equipo multidisciplinario de un centro escolar y con las mismas condiciones profesionales que las del resto de docentes. Solamente de esta manera se conseguirá la equidad entre los centros y entre las CCAA y, como se ha explicado en el estudio de Díez-Gutiérrez y Muñiz-Cortijo (2022), la nueva Ley Rodhes facilita dicha inclusión.

Visto lo deseable y el tiempo de actuación ralentizado, pues son ya más de 20 años los que han pasado desde que en algunas CCAA se empezó a incluir en la escuela a las educadoras y educadores sociales, desde el COEESCV, desde la Sección Profesional del Sistema Educativo del mismo, se continuará trabajando para que en la Comunidad Valenciana llegue a ser una realidad. Como se ha adelantado al final de la introducción, parece ser que se ha dado ya el primer paso, con el anuncio de implantarla como prueba piloto el próximo curso 2022-23.

Una parte de la investigación de Alventosa-Bleda, ha sido subvencionada con la beca de iniciación a la investigación del SEDI de la Universidad de Valencia, y otra con una beca FPU del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

Alventosa-Bleda, E. (2016). La Educación Social como nexo entre los agentes educativos. Trabajo Final de Grado de Educación Social, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Valencia, Valencia.

Alventosa-Bleda, E. (2017). La educación Social en los centros escolares: análisis de la situación en los IES de Mislata. Estudio de caso. Trabajo Final de Máster. Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Valencia, Valencia.

Alventosa-Bleda, M.E., Oliveira-Dri, W.I. y Senent, J.M. (2019). La educación Social y su desarrollo formativo y profesional en España y Brasil: Derechos Humanos y el derecho a la educación. RIDH, Bauru, v.7, nº 1, 147-172.

Alventosa-Bleda, E., Pulido-Montes, C. y Oliveira-Dry, W. (2020) La Inclusión se consigue con la Equidad: la desigualdad educativa en las diferentes Comunidades Autónomas respecto de la Educación Social. En Enrique Javier Díez Gutiérrez y Juan Ramón Rodríguez Fernández. Educación para el Bien Común. Hacia una práctica crítica, inclusiva y comprometida socialmente, 187-200.Octaedro. Barcelona.

Arana, M.F. (2014). El educador social como agente de cambio desde la educación primaria. (Versión en línea). Disponible en: Enlace

ASEDES (Asociación Estatal de Educación Social) (2007). Documentos profesionalizadores (en línea). Disponible en: Enlace

Bretones, E. y Castillo, M. (2014). Acción social y educativa en contextos escolares. Editorial UOC. Disponible en: Enlace

Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona, Paidós.

Buedo, S. (2015). Globalización de los Derechos Humanos: reflexión y revisión de los derechos esenciales para la coexistencia en una sociedad global desde la Educación Social. RES, Revista de Educación Social, nº 20, (Ejemplar dedicado a: Derechos Humanos y Educación Social), 154-167.

Castellés, J.F. (2015). La Educación Social contra la vulneración de los Derechos Humanos a causa de la contaminación electromagnética: el derecho a la Salud y a la Vida. RES, Revista de Educación Social, nº 20, (Ejemplar dedicado a: Derechos Humanos y Educación Social), 132-153. Disponible en: Enlace

Castillo, D. y Galán, M. (2008). El papel de los educadores sociales en los centros de secundaria: una propuesta para el debate. Edcuación Social, Revista de Intervención Educativa, nº 38, 121-133.

Castillo, M. (2012). La intervenció de l’educador social en el marc educatiu formal. Barcelona: FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en Enlace

CGOCEES (Consejo General Oficial de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales) (2015). La Educación Social en el Estado Español: La profesión educativa emergente dentro y fuera del ámbito académico (en línea). Disponible en: Enlace

Díez-Gutiérrez, E. J. y Muñiz-Cortijo, L. M. (2022). Educación Social en el Ámbito Escolar y la Ley Rhodes. REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En Educación, nº 20(1), 21-39.. Enlace

Galán, D., Castillo, M., Pellissa, B. (2012). La incorporació dels educadors socials a l’escola en l’àmbit autonòmic: Fonamentació i experiències. Material docente de la Univesitat Oberta de Catalunya. Disponible en: Enlace

González, M; Olmos, S. y Serrate, S. (2015). Pensamiento y acción socioeducativa en contextos de enseñanza secundaria.: Un estudio descriptivo-correlacional. Revista interuniversitaria. Evsal revistas, vol.27 (2), 91-114.

Gradaïlle, R.; Caride, J. A. (2018). La educación social como un derecho al servicio de los pueblos y la vida. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, nº 68, 11-26.

Laorden, C., Prado, C. y Royo, P. (2006). Hacia una educación inclusiva: El papel del educador social en los centros educativos. Madrid, E.U. Cardenal Cisneros-Universidad de Alcalá. Disponible en: Enlace

Ley 12/2008, de, de 3 de julio de 2008. De la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana. [DOCV, nº 5803 de 10/07/2008]

López, R. (2013). Las educadores y educadores sociales en centros escolares en el estado español. RES , Revista de Edcuación Social, nº 16, 1-6.

Marín, D. (2015). Trabajando los derechos humanos con jóvenes. RES, Revista de Educación Social, nº 20, (Ejemplar dedicado a: Derechos Humanos y Educación Social), 192-197.

Menacho, S. (2013). El educador social y la escuela: Justificación de la necesidad de la Educación Social en la escuela. RES, Revista de educación social, nº 16. Disponible en: Enlace

Méndez, M. (2007). La universidad ante el reto de simular la educación social en la escuela. V Congreso estatal de las educadoras y educadores sociales. Toledo, 27-29 de septiembre.

Merino, R. (2013). La educación social en la escuela/la escuela en la educación social. RES, Revista de Educación Social, nº 16. Disponible en: Enlace

Morin, E. (2007). La cabeza bien puesta: Bases para una reforma educativa. Buenos Aires (Argentina), Editorial Nueva Visión.

Navarro-Vercher, M.J. (2017). Propuesta desde la Educación Social para la mejora de la transición de Primaria a Secundaria y el aumento de la autoestima del alumnado de Formación Profesional Básica. Trabajo Final de Grado de Educación Social, Facultad de Ciencia de la Educación, Universidad de Valencia, Valencia.

Ortega, J. (2014). Educación social y enseñanza: Los educadores sociales en los centros educativos, funciones y modelos. EDETANIA, nº 45, 11-31.

Pérez, G. (2005). Derechos Humanos y Educación Social. Revista de Educación. nº 336, 19-39. Disponible en: Enlace

Petrus, A. (1997). Concepto de Educación Social. En Antonio Petrus, Pedagogía Social (pp. 9-39). España: Ariel Enlace

Petrus, A. (2004). Educación social y educación escolar. Pedagogía social. Revista interuniversitaria, nº 11, 87-109.

Quintanal, J. (2019). La educación social en la escuela: Un futuro por construir. Madrid: CCS.

Rillo, A. (2015). Solidaridad práxica: vínculo entre derechos humanos y educación social. RES, Revista de Educación Social, nº 20, (Ejemplar dedicado a: Derechos Humanos y Educación Social), 11-39.

Rios, Manuel; Ríos, Miriam y Yusta, R.F. (2021). 15 años de Educación Social en la escuela pública de Andalucía. RES, Revista de Educación Social, nº 32, 476-492.

Sánchez-Valverde, C. (2016). La educación social como educación para los derechos humanos. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, nº 64, 89-105.

Senent. J.M. (2021). Investigación sobre los ámbitos de intervención del educador/a social en España. Interacçôes. nº. 56, 31-49

Serrate, S. (2014). La acción profesional del educador social en el sistema educativo. (Disertación doctoral) Universidad de Salamanca. Disponible en: Enlace

Tribó, G. (2008). El nuevo perfil profesional de los profesores de secundaria. Educación XXI, nº 11, 183-209.

Trilla, J. (1996). La educación fuera de la escuela- ámbitos no formales y educación social. Barcelona, Ariel.

Vila, S., Cortés, P. y Martín, V. (2020). Los Educadores y Educadoras Sociales en los Centros Educativos de Andalucía: Perfil y Desarrollo Profesional. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en la Educación, vol. 18, nº 1, 47-64.

Ester Alventosa-Bleda, email: maria.e.alventosa@uv.es

Mª José Navarro-Vercher, email: mj.navarro@coeescv.net