Xavier Úcar, Departament Teories de l’Educació i Pedagogia Social, Universitat Autónoma de Barcelona. ORCID: 0000-0003-3678-8277

El concepto y el contenido de lo “social” ha evolucionado considerablemente desde la aparición de la pedagogía social en Alemania hace más de un siglo y medio. Este texto analiza ideas y reflexiones elaboradas por diferentes autores y perspectivas sobre el sentido, el significado y el contenido de lo social. Lo que se pretende es conectar orgánicamente dicho concepto con la intervención socioeducativa y, en general, con la educación social.

En este texto se analiza, en primer lugar, cómo se encarna lo social en las relaciones que las personas establecen con los contextos sociales en los que habitan. A continuación, se busca conocer los sentidos y significados que, en el marco de la pedagogía y la educación social, han dado diferentes autores a lo social. Esto lleva a presentar una propuesta actualizada que especifica el papel de lo social en los procesos socioeducativos. A partir de esta propuesta se analizan dos fenómenos actuales muy relacionados con lo social, la individualización y el capital social, que se constituyen como líneas específicas de trabajo socioeducativo. Se acaba con unas reflexiones, a modo de conclusión, que enfatizan la complejidad de lo social; una complejidad que se extiende a la propia educación social.

The concept and content of the “social” has evolved considerably since the emergence of social pedagogy in Germany more than a century and a half ago. This text analyses ideas and reflections developed by different authors and perspectives on the meaning, significance, and content of the social. The aim is to organically connect this concept with socio-educational intervention and, in general, with social education.

This text analyses, firstly, how the social is embodied in the relationships that people establish with the social contexts in which they live. Next, it seeks to understand the sense and meanings that different authors have given to the social in the framework of pedagogy and social education. This leads to the presentation of an updated proposal that specifies the role of the social in socio-educational processes. Based on this proposal, two current phenomena closely related to the social are analysed: individualization and social capital, which are constituted as specific lines of socio-educational work. It ends with some reflections, by way of conclusion, which emphasise the complexity of the social; a complexity that extends to social education itself.

[El ser humano] es el animal que hereda condicionamientos simbólicos —más tarde llamados, con un golpe lingüístico astuto, «socialización»— que determinan casi irreversiblemente su pertenencia cultural y su repertorio nervioso-central, a no ser que los corrija él mismo lo bastante pronto mediante evasiones autodidactas de las estrecheces heredadas (Sloterdijk, 2014, p. 14)

El objetivo de este trabajo es presentar y analizar algunos de los que, desde mi punto de vista, son fenómenos, ideas y reflexiones fundamentales para entender el sentido, el significado y el contenido del calificativo “social” en la actualidad. También para conectarlo orgánicamente con la intervención socioeducativa y, en general, con la educación social.

Hace más de siglo y medio que empezó la pedagogía social en Alemania. Hasta entonces la pedagogía había sido siempre individual; esto es, se había focalizado sobre el sujeto que aprende. Si se caracteriza a la pedagogía como “social” es porque conecta a la persona con la comunidad y con el entorno social en el que crece y se desarrolla. También porque se piensa que aquel contexto social contribuye de manera determinante a dar forma a las personas. Lo social se encarna así en una nueva pedagogía que, a partir de ese momento se va a ocupar de aquella interacción: la de la persona que crece y se desarrolla en mutua relación e interdependencia con su entorno social.

Ahora bien, el social que dio nombre, a mediados del siglo XIX a aquel nuevo tipo de pedagogía, tiene poco que ver con lo que significa lo social en la tercera década del siglo XXI. Hay que señalar que, en tanto que término, concepto y referente, lo social conjuga muy bien con muchos otros términos que se refieren a otras dimensiones de la vida humana que, en principio, han sido tratadas como si estuvieran separadas y fueran diferentes. Eso ha generado unos usos lingüísticos muy diversos que, en muy pocas ocasiones resultan del todo transparentes. Hablamos, por ejemplo y entre otros, de lo sociocultural; de lo socioeconómico; de lo sociopolítico; de lo socioafectivo y de lo socioambiental. Para realizar un análisis actualizado que posibilite la construcción de una educación social ajustada a la complejidad de nuestras sociedades, se hace necesario saber cómo se implica, se conecta o se distingue la dimensión social de la existencia con todas esas otras dimensiones de la vida humana en el planeta. Definir cómo es o ha de ser la educación social de esta época pasa indefectiblemente por caracterizar los elementos, conexiones y entramados que configuran hoy ese social.

La idea de este texto no es la de elaborar una revisión del estado del arte ni tampoco un análisis de cómo ha evolucionado el concepto de lo “social” en las ciencias sociales,[1] sino determinar cómo se puede entender en el marco de la complejidad que rige la vida social en las comunidades físicas y digitales de nuestro tiempo y, sobre todo, en relación con la pedagogía y la educación social.

De acuerdo con Sloterdijk (2014), lo social se transmite en forma de condicionamientos simbólicos que, desde que llegamos al mundo, instauran en nosotros todas aquellas personas y todos aquellos elementos que configuran el contexto que nos recibe: la familia, la comunidad territorial, social y cultural y el conjunto de la sociedad a través de los medios y recursos en los que se encarna. A través de los denominados procesos de socialización todas estas instancias nos transmiten, de distintas maneras y con énfasis e intensidades diferenciadas, un determinado “social”. Aquel que, para cada una de ellas, ha sido el resultado de su propia historia de evasiones autodidactas de las estrecheces heredadas, como atinadamente apunta Sloterdijk. La sociabilidad se refiere, precisamente, a la capacidad de ser social de cada persona, que está vinculada a esa historia personal del propio desarrollo relacional. Una capacidad que puede ser estimulada u obstaculizada en grados diversos en función del contexto específico en el que se ubique y de los procesos de socialización que se den en su seno.

En otro lugar he analizado las características de dichos procesos de socialización que, a diferencia de lo que establecía la sociología clásica, se producen de manera continua e ininterrumpida a lo largo de toda la vida y están muy distribuidos (Úcar, 2016a). Además de la familia, la escuela y la comunidad hoy hay que añadir, al menos, los medios de comunicación, las redes sociales y los diferentes mundos a los que se accede a través de internet.

Lo social es un constituyente fundamental de la naturaleza humana que está inscrito, de manera indeleble, en lo que significa ser humano. Por eso afirmamos, a pesar de Rousseau, que lo social es también y, antes que nada, naturaleza. Se hace difícil cartografiar o poner límites al contenido específico de este concepto. Se podría decir que lo social se refiere a una nebulosa de ideas, significaciones, actitudes y comportamientos relativos a cómo es o cómo debería ser la vida, la convivencia y las relaciones en el seno de un grupo, una comunidad o una sociedad. Lo social es el interlocutor simbólico con el que las personas recién nacidas van a pasar toda su vida dialogando y negociando para poder y saber ser, en cada momento y en cada situación, “seres sociales”; esto es, que se relacionan con otras personas, de una manera más o menos normalizada, en ambientes y marcos socioculturales físicos y digitales situados que evolucionan constantemente.

Es de dicho diálogo y negociación de donde se derivan los valores, las normas, las prohibiciones, las orientaciones, las sugerencias, las invitaciones, las recomendaciones, las costumbres, las sanciones y las prescripciones que, entre otros muchos elementos, delimitan nuestros comportamientos en tanto que personas que conviven con otras personas en un determinado contexto territorial (físico y digital) y sociocultural. Por ejemplificar, cada vez que alguien dice: “en el cine no se habla, que molesta”; “los domingos hay que ir a misa”; “recoge los platos después de comer, que si no lo haces tú alguien ha de hacerlo”; “no te muerdas las uñas”; “mejor que hables despacio, que si no, no se te entiende bien”; etc., está emergiendo “lo social”, que lleva a las personas que reciben estos mensajes a reorganizar o no, en consecuencia, sus comportamientos.

Estos diálogos y negociaciones de las personas con el frame en el que se desenvuelven son el campo de acción de la pedagogía y la educación social. Frame es el término que Goffman (2006) utiliza para caracterizar el contexto en el que las personas nos hallamos situados. Un contexto multidimensional que es físico, simbólico, digital y, en todos los casos, sociocultural. Dice Goofman que todo marco de referencia primario permite a su usuario situar, percibir, identificar y etiquetar un número aparentemente infinito de sucesos concretos definidos en sus términos (2006, p. 23).

Se podría decir que el frame es un dispositivo cognitivo y una práctica de organización de la experiencia social que permite a una persona comprender la situación que está viviendo y tomar parte en ella. Los marcos contextuales (frames) estructuran la definición y la interpretación que las personas hacemos de cada situación y, en consecuencia, nuestra manera de comprometernos con diferentes cursos de acción. Los procesos de socialización, que se dan continuamente a lo largo de la vida, son los que proporcionan la información básica tanto para participar como para interpretar los diversos frames en los que se desenvuelve la vida relacional de las personas.

Los procesos de socialización que van dando forma a las personas a lo largo de su trayectoria vital son los que les enseñan a decodificar e interpretar cada uno de los frames en los que participan. Wolf afirma que el frame se refiere al sistema de premisas e instrucciones necesarias para dar sentido al flujo de acontecimientos (1982, p. 41). Goffman (2006) distinguió diferentes tipos de marcos (frames) y describió numerosos mecanismos que posibilitan su análisis y comprensión. Los marcos proveen la información que las personas necesitamos para actuar, por lo que se convierten en ese “social” que necesitamos conocer y dominar para actuar de manera congruente con él. Ser social significa estar situado y ser capaz de evolucionar en nuestros comportamientos en respuesta a los cambios de los diferentes frames en los que se desarrollan nuestras vidas.

Numerosos han sido los autores que se han interrogado sobre el sentido y significado de lo social en el ámbito pedagógico (Cleary, 2019; Úcar, 2013; Hämäläinen, 2012, 2003; Coussée, et al., 2010; y Caride, 2004, 2002). No es algo fortuito ya que, en tanto que referente esencial para la teoría y la práctica educativa, lo social marca y delimita el contexto de acción de la pedagogía y la educación, las características de las actividades que desarrolla, los valores que vehicula y, sobre todo, los objetivos que pretende conseguir. Esa es precisamente la razón por la que la pedagogía social es normativa (Cleary, 2019; Úcar, 2016c; Petrie/Cameron, 2009; Marynowicz-Hetka, 2007; Trilla, 2005; Hämäläinen, 2003; Eriksson/Markström, 2003): porque propone normas, objetivos, principios, técnicas y metodologías para la acción socioeducativa que se fundamentan y orientan hacia determinados valores. Ahora bien, ¿en qué consiste ese “social” en el que la educación social pretende formar y acompañar a las personas, los grupos y las comunidades?

Sin una definición clara y más o menos consensuada de lo social parece difícil que los profesionales de la educación social puedan orientar con sentido sus acciones más allá de sus propias ideologías o de las de las instituciones o entidades que los contratan. La apropiación de la pedagogía social por parte del régimen nazi, con la intención de instrumentalizarla para imponer sus propios valores a la sociedad germana (Lorenz, 2008; Kornbeck, 2013), es un buen ejemplo de los riesgos tanto de la falta de una definición consensuada de lo social, en un marco sociocultural determinado, como de una definición única, unilateral y excluyente.[2]

Muchas son las preguntas que nos hemos hecho con relación a lo social de la pedagogía y de la educación. Buena parte de la literatura académica publicada sobre la pedagogía social en el ámbito anglosajón, en la primera década de este nuevo milenio, se interrogaba, por ejemplo, sobre si el modelo de la pedagogía social, que se estaba desarrollando en la Europa continental, podía ser importado a UK (Coussée et al., 2010; Petrie/Cameron, 2009; Kornbeck/Rosendal Jensen, 2009; Lorenz, 2008; Hämäläinen, 2003; Kornbeck, 2002).

Me parece que ésta es una pregunta de especial importancia para la educación social dado que pone sobre la mesa una cuestión fundamental: la del peso específico que tiene el contexto social en el desarrollo de las personas. Una pregunta que nos lleva a interrogarnos sobre la cuestión de la universalidad o particularidad de los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración personal y social de cada persona. En otros términos: ¿Puede un determinado contexto social y cultural ejercer una influencia tan fuerte, tan diferencial y particular que borre, desdibuje o distinga la humanidad común que comparten todos los seres humanos? Yo pienso que no. Y eso es, precisamente, lo que vendría a afirmar una pedagogía/educación social que fuese totalmente diferente en función del país, del territorio o de la cultura concreta en la que se desarrollara y que, en consecuencia, no fuera exportable.

Hace más de dos décadas que un informe de la UNESCO (1997), buscando configurar una ética global, ponía en valor la idea de que las personas que habitamos el planeta compartimos y tenemos más rasgos en común que diferencias. Lo ejemplificaba haciendo referencia a la expresión de los sentimientos: en todas las culturas se ríe, se llora, se disfruta y se sufre, aunque, es un hecho, que cada una de ellas puede hacerlo de manera diferente. En línea con esta idea, la investigación comparada en pedagogía social ha demostrado, en los ámbitos académico, formativo y profesional, que existe efectivamente un núcleo esencial de la educación social, pero también, que la manera específica en que se muestra o se encarna en la práctica puede variar entre países en función de sus características culturales, ideológicas y políticas (Janer/Úcar, 2020). No es extraño así que los autores anglosajones acabaran reconociendo no solo la aplicabilidad del modelo de la pedagogía social en UK, sino también los beneficios derivados para las personas participantes (Charfe/Gardner, 2019; Hatton, 2013; Eichsteller/Holthoff, 2012; Cameron/Moss, 2011). Como resultado de eso la pedagogía social es hoy un campo en expansión en el contexto anglosajón.

El calificativo “social” hace algo más que delimitar el campo de acción de los educadores y educadoras sociales. Imprime un determinado carácter, una manera particular de hacer. A finales de los 80 del pasado siglo se decía en nuestro país que la animación sociocultural no era tanto lo que se hacía, las actividades que desarrollaba, como la manera en que se hacía, lo que entonces se denominaba el talante metodológico (Quintana y otros, 1986). En el contexto anglosajón y en el novedoso discurso actual sobre la pedagogía social se dice de esta última exactamente lo mismo.[3] Posiblemente sea cierto, por otra parte, que las profesiones sociales atraen, en general, a un tipo determinado de personas; con toda probabilidad a aquellas que tienen más conciencia de lo que supone la vida social y de las situaciones y problemáticas que se pueden derivar de ella. Personas que, más allá de lo que hagan o dejen de hacer, tienen una manera particular de enfocar las relaciones interpersonales y los procesos de ayuda y acompañamiento a las otras personas en contextos sociales.

Como profesionales de la educación social necesitamos conocer cuáles son, los contenidos, las perspectivas, las representaciones, las características y los valores que subyacen en la actualidad en el concepto de “lo social”. Solamente así vamos a ser capaces de ayudar a las personas con las que actuamos a generar respuestas ajustadas a la complejidad de la vida social de nuestro tiempo.

La social ha sido siempre nuestro referente, el de la pedagogía (social) y la educación (social), pero también el de la asistencia (social) y el del trabajo (social). Un “social” que hemos aceptado tradicionalmente como una entidad dada, estable y acabada. Un “social” que, a lo largo de los años, se ha ido llenando de significado y que, en el marco del paradigma analítico que se impone a partir del siglo XIX (Sloterdijk, 2016), ha sido tratado como algo específico y diferenciado que estaba separado del resto de dimensiones de la esfera de actividad humana.

El vocablo “social” identifica, desde el siglo XIX, a toda una serie de ciencias, metodologías, prácticas y profesiones que tienen un cierto “aire de familia”, por utilizar la conocida expresión de Wittgenstein. Todas ellas se relacionan, de una manera u otra, con aspectos o dimensiones de la vida en común de las personas, sea en grupos, comunidades o sociedades. Swedberg afirma, sin embargo, que lo que constituye lo social no está en absoluto acordado en ciencias sociales. [Y que] eso era tan cierto hace cien años como lo es todavía hoy (2016, p. 161). Curtis añade, además, que hay muchas historias posibles de lo social que podrían escribirse y, de hecho, en la discusión contemporánea, “lo social” es invocado para referirse a cosas bastante diferentes (2000, p. 85).

Sloterdijk (2020) apunta que términos como “sociedad” y “lo social” provienen del latín “socius” que significa algo así como “compañero”, “acompañante” o “ayudante”. Por su parte, Arendt (2002) explica el significado originario del término “social” y señala que los romanos fueron los primeros en darle significado. Los griegos no consideraban que éste fuera un atributo específicamente humano dado que es un rasgo que los humanos comparten con los animales. Arendt explica que Séneca tradujo el Zoon politikon de Aristóteles como Animal socialis y que Santo Tomás de Aquino perpetuó este modelo de traducción al decir home est naturaliter politicus, id est, socialis (2002, p. 38).[4] Esta equiparación inicial entre lo social y lo político ha generado y genera todavía numerosas confusiones, malentendidos y posicionamientos diferenciados en el campo de la educación social y, en general, en el de las profesiones de lo social (Úcar, 2021).

El uso del concepto de “lo social”, tal y como lo entendemos hoy, es muy reciente. De hecho, no entró en el lenguaje cotidiano hasta el siglo XIX (Santana Acuña, 2012). Rendueles (2013) afirma que se volvió de uso común durante las primeras fases del capitalismo para designar el tipo de relaciones que se empezaron a establecer cuando las antiguas comunidades que daban sentido a la vida en común empezaron a desaparecer. No obstante, más allá de lo que pueda significar exactamente, me interesa resaltar que, de acuerdo con Manuel (2010), “lo social” es una idea histórica y contingente. Esto quiere decir que no tiene sentido elaborar un concepto cerrado, intemporal y acabado de lo social, sino que, en todos los casos, hay que significarlo en el contexto espacio-temporal concreto al que se refiere o en el que se usa.

Es posible ilustrar la preponderancia de esta idea en los campos del trabajo social y de la educación social. En una investigación de Dubet (2006) sobre las profesiones sociales, el grupo de trabajadores sociales participante concluía, en relación con los continuos cambios producidos en su ámbito profesional, que no es que el trabajo social esté en crisis, [sino que] simplemente “es así” (p. 300). En el caso de la educación social y, también con relación a los cambios constantes que se están produciendo en ella, se afirma en España que dicho ámbito está en construcción (Torío, 2009; Caride, 2005; Ortega, 1997). Estoy de acuerdo con esta idea siempre y cuando tengamos claro que eso no ha de significar, en ningún caso, que llegará un momento en que dejará de estarlo. A partir de la idea de Manuel (2010), pienso que el “estar en construcción” es más una característica esencial que coyuntural tanto de la educación social como del trabajo social (Úcar, 2016a). Una característica derivada del hecho de ser ambas “sociales”. Si, al igual que las personas y las comunidades, lo social es móvil, dinámico y está en continuo cambio, las profesiones sociales no pueden sino responder a estos mismos parámetros. De ahí la importancia de caracterizar cómo se piensa y se entiende en la actualidad aquello que es caracterizado como “social”.

En el ámbito genérico de la acción social, “lo social” se refería, unas veces a los contextos físicos, otras a los contextos y redes relacionales de personas, grupos y comunidades y, en la gran mayoría de los casos, designaba situaciones problemáticas de riesgo, vulnerabilidad o necesidad de las personas, los grupos o las comunidades. Es sobre todo al amparo de este último sentido que se han construido mayoritariamente las profesiones sociales y, especialmente, la educación social. Un sentido que aún sigue siendo predominante en buena parte de los países donde esta última se ha desarrollado (Janer/Úcar, 2019, 2020).

En el campo específico de la intervención social o socioeducativa, lo social ha sido planteado históricamente como un ámbito estigmatizado (Carballeda, 2002). Si se revisa la trayectoria de la pedagogía social desde su aparición en Alemania, hace más de siglo y medio, hay que decir que, durante la mayor parte de su historia, ha estado actuando en ámbitos sociales problemáticos; ya fuera por la existencia de déficits, de conflictos o de algún tipo de riesgo o vulnerabilidad social. En el campo de la pedagogía y la educación, lo social ha acarreado, a lo largo de su historia, el estigma de lo diferente, de lo a-normal. Muy probablemente ha sido así porque se ocupaba de las personas “diferentes”; aquellas que, por todo un conjunto muy diverso de razones, no seguían o no podían seguir las trayectorias de vida consideradas “normales”. Unas diferencias personales, sociales y culturales que podían dar cabida a situaciones muy plurales y diversas: pobreza, discapacidad, marginación, inadaptación, exclusión social, etc.

Quizás esto sea explicable, como orientación general de lo social, a partir de la gran influencia de Rousseau en el pensamiento social y pedagógico. Una influencia que dotó de connotaciones negativas al concepto “social” y orientó en un sentido muy específico el trabajo pedagógico. Dichas connotaciones tienen probablemente mucho que ver con la manera como la filosofía social ha planteado el sentido y significado de lo “social”.

Al analizar cómo ha sido desarrollado por los diferentes autores a partir de Rousseau, Honneth afirma que lo social ha sido tratado siempre en forma negativa: La filosofía social no se presenta en ningún caso como teoría positiva (….) se trata siempre de una crítica de un estado social, que es percibido como alienado o sin sentido, como cosificado o incluso enfermo. (2011, p. 114).

Sloterdijk (2014) todavía explicita más esta idea al apuntar que Rousseau desteologiza el mal y transpone la fuente de la corrupción al campo de lo social (pág. 27). No resulta así extraño que lo social en general, pero de manera específica en la literatura pedagógica, siempre haya sido relacionado con algún tipo de estigma, sea en forma de necesidad, de déficit, de riesgo o de problemática.

Focalizada en esta interpretación de lo social, la pedagogía social,[5] ha sido entendida como una pedagogía que se ocupa, en exclusiva, de las personas necesitadas o que se hallan en situación de riesgo, de los déficits personales y de las problemáticas sociales. Una pedagogía social que actúa desde un enfoque compensatorio o correctivo (Lorenzova, 2017). Una pedagogía social que se plantea como misión prioritaria dar respuesta a las problemáticas sociales (Coussée, et al., 2010; Smith/White, 2007; Otto, 2009; Hämäläinen, 2003).

Desde mediados del siglo XX esta concepción de lo pedagógico y lo social comienza a cambiar en Europa, probablemente por influjo, entre muchos otros factores, de la creciente importancia que se le empieza a dar a la cultura desde la política.[6] La pedagogía social empieza también gradualmente a ocuparse de las situaciones de normalidad de la vida cotidiana, del mantenimiento del bienestar (Eriksson/Markström, 2003) y, especialmente, de la promoción y el desarrollo sociocultural de las personas, los grupos y las comunidades. Los procesos de animación sociocultural que se desarrollan en las comunidades y, en general, el trabajo socioeducativo a través de la cultura y las artes, son un buen ejemplo.

En nuestros días una perspectiva que liga la educación social en exclusiva a los déficits y las problemáticas de personas y comunidades resulta muy insuficiente. Me parece más apropiado señalar que la educación social actúa con personas que viven sus vidas en ámbitos de alta complejidad y que se ocupa tanto de las problemáticas como de las situaciones normalizadas que se derivan de dicha complejidad.

Intentando también ir más allá del sesgo negativo de lo social, señala Schugurensky (2015) que no es suficiente con asignar a la pedagogía social las tres funciones clásicas de prevención, ayuda y reinserción/resocialización ya que, siendo fundamentales en cualquier intervención socioeducativa, se refieren más a la adaptación que a la transformación del orden sociocultural vigente. Este mismo autor nos recuerda que, a todo lo largo de su historia, la pedagogía social se ha preocupado también por la solidaridad, el comunitarismo, la justicia social y la democracia. Todo ello desde un marco humanista y con una perspectiva educativa integral.[7]

Siguiendo a Schugurensky/Silver (2013) y a Hämäläinen, (2012), se puede decir que, en los últimos años, la pedagogía social (y la educación social) ha empezado a posicionarse más en el ámbito del desarrollo comunitario y humano y no tanto en el de las necesidades y el cuidado social. Por eso Storø (2013) sostiene que la pedagogía social práctica, esto es, lo que nosotros denominamos educación social, pretende en la actualidad construir más que compensar. La educación social actual es algo más que una pedagogía de la necesidad, de la vulnerabilidad, del riesgo o, incluso, de la cultura o del aprendizaje. Es una pedagogía de la vida y para la vida en común y en comunidad.

Lo social imprime un carácter específico a la educación. Pretende focalizarla y dirigirla hacia un objetivo determinado: hacia el logro de unas relaciones ricas, armoniosas y satisfactorias entre las personas en los espacios de convivencia. Unas relaciones que las lleven a tener una vida articulada (Úcar, 2016b), resonante [8] y buena.[9] Es esa riqueza y armonía relacional en espacios de convivencia y/o contigüidad comunitaria lo que persigue la educación social a través de las relaciones socioeducativas en las que se implica.

Una relación socioeducativa se produce cuando un educador o educadora social y una persona, un grupo o una comunidad interactúan y se vinculan, cada uno de ellos desde su particular situación en el mundo, en un contexto sociocultural singular durante un periodo variable de tiempo. El objetivo de dicha relación, que es dinámica y evoluciona en el tiempo y en el espacio, es generar aprendizajes y propiciar la emergencia o ampliación de capacidades que ayuden a las personas participantes a transformar y mejorar sus situaciones vitales en su propio entorno.

El término aprendizaje sigue teniendo en nuestra sociedad demasiadas connotaciones escolares y curriculares que no hacen sino reducir la riqueza de su significado. Los procesos de aprendizaje están tan pegados a la vida que se hace difícil distinguirlos de aquella. El aprendizaje es mucho más que asimilar un contenido; es probar y experimentar pedazos de mundo. Por eso dice Cioran (2004) que después de ciertas experiencias deberíamos cambiar de nombre puesto que ya no somos los mismos. Nunca somos exactamente los mismos después de un aprendizaje. El aprendizaje es el motor que impulsa la vida, que hace que la vida de una persona cambie y evolucione en el tiempo y en el espacio. Por eso decimos que la pedagogía social es una pedagogía de la vida y para la vida.

Es importante señalar que la armonía relacional, a la que me he referido antes, no ha de entenderse, en ningún caso, como ausencia de disensos, disparidades, conflictos, diversidad y todos aquellos elementos que, más allá de que sean valorados como positivos o negativos, hacen que la vida esté viva. Esto es, que cambie, evolucione y avance.

Todos y todas sabemos que la vida no es fácil, la de nadie. También que cada persona es una larga historia de encuentros, conflictos y desencuentros, de alegrías, penas y sinsabores, de esfuerzos, logros y decepciones. Todas esas situaciones son las que la educación social busca que las personas con las que actúa aprendan a gestionar. La educación social no pretende normalizar la vida de nadie porque sabe que la singularidad de cada persona responde a su propia trayectoria vital que es única e irrepetible. Lo que pretende es acompañar y ayudar a las personas a descubrir, aprender, ejercitar y mejorar aquellas capacidades (sean propias o aprendidas) que les pueden ayudar a tener unas vidas más plenas, esto es, articuladas, resonantes y buenas, en sus marcos sociales y culturales de referencia.

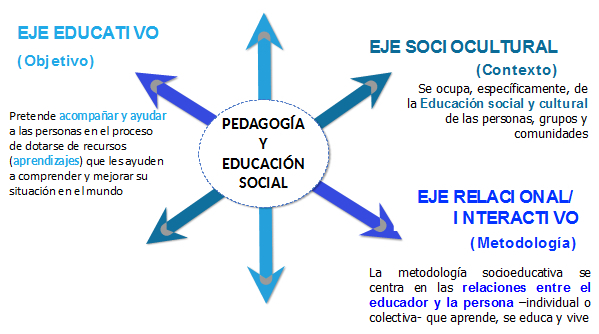

En otro lugar he sostenido que la educación social se desarrolla en la intersección de tres ejes: el eje educativo, el eje relacional/interactivo [10] y el eje sociocultural (Úcar, 2020). Cada uno de estos ejes corresponde, como se puede observar en la figura 1, a una dimensión específica de la educación social que tiene asignada una función concreta.

Es en la intersección de estos ejes donde se ubican, desde mi punto de vista, el núcleo y el contenido esencial de la educación social. Un contenido al que dan forma, de manera singular y única en cada relación socioeducativa, tres elementos:

Ser social significa negociar constantemente con el propio contexto sociocultural en un continuo graduable que va desde la aceptación acrítica, de las socializaciones que están actuando sobre una persona determinada, hasta el enfrentamiento o la negación total de las mismas por parte de dicha persona. Se ha señalado, en este sentido, que la pedagogía social contiene tanto una teoría de la socialización como de la individualización o de la personalización (Hämäläinen, 2012; Rothuizen/Harbo, 2017). La pregunta sobre cómo promover, acompañar, estimular y facilitar los procesos de crecimiento y desarrollo social de las personas en sus propios contextos socioculturales de maneras que sean al mismo tiempo eficaces, satisfactorias, equitativas y sostenibles es clave en educación social.

No es posible analizar los tejidos y las tramas que configuran hoy lo social sin referirse a dos elementos que resultan claves para llevar a cabo dicho estudio. El primero porque describe una situación que parece contradecir o poner en cuestión la preponderancia e importancia actual de lo social. El segundo porque se refiere a una realidad también actual que, por el contrario, parece designar unas situaciones que ponen en valor todo aquello que sea social. Me refiero, en primer lugar, a los procesos de individualización y, en segundo, al capital social.

Han sido numerosos los autores (Touraine, Castells, Giddens, Beck, Lash, Bauman, Elias, Luhmann y Habermas, entre muchos otros) que, a lo largo de las últimas décadas, se han ocupado de los procesos de individualización que se han generalizado en las sociedades actuales.[11] La individualización es un concepto que, al decir de Beck (1998), describe una transformación estructural y sociológica de las instituciones sociales que implica modificaciones y cambios en la relación del individuo con la sociedad. Este mismo autor se refiere a lo que denomina procesos de socialización paradójica (1998, p. 159) que apuntarían a la individualidad como la forma más avanzada de socialización. Es decir, que los procesos de socialización en la actualidad no apuntan tanto a convertirnos en “seres sociales” como en individuos que se relacionan con otros individuos.

Todo un conjunto muy amplio de cambios [12] en la organización social, en las relaciones de pareja, en la constitución de la familia y en los procesos de socialización, entre muchos otros, han ido produciendo, a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, una atomización social (Ibáñez, 1985) que nos ha llevado a una sociedad marcadamente individualizada.

La individualización pone en cuestión los presupuestos de la sociología clásica con relación a la socialización, ya que significa que las personas dejan de estar sometidas a los roles sociales, tradicionalmente establecidos, para pasar a ser dependientes en todos los aspectos de su vida de los requerimientos del mercado. En otros términos, la sociedad ya no es la responsable de señalar el camino o la trayectoria vital que cada persona ha de seguir a lo largo de su vida, sino que es tarea de cada persona elegir y construir su vida, a partir de su propia situación y posibilidades y cargar, en consecuencia, con los efectos derivados de dicha construcción (Bauman, 2003). Por eso Beck/Beck-Gernsheim (2003) señalan que la biografía normal de una persona se convierte en biografía electiva (p. 40). Beck (1998), por su parte, enfatiza el hecho de que el individuo mismo (o la individua misma) se convierte en la unidad reproductiva de lo social en el mundo de la vida (p. 98).

Y de aquí deriva la idea, recurrentemente citada, de que, en las sociedades occidentales individualizadas, las personas se ven forzadas a buscar soluciones biográficas a contradicciones sistémicas (Beck, 1998, p. 173).

Me parece que los planteamientos sociológicos que tempranamente elaboró Beck [13] han sido corroborados por los hechos de las últimas décadas. El individualismo [14] que este autor dibujó refiere la debilidad, el riesgo y la indefensión de las personas frente a las directrices de un sistema (neoliberal) capitalista de consumo que pretende y consigue en muchos casos, no solo abandonar a las personas a su suerte sino, además, responsabilizarlas de sus propios fracasos y desgracias (Beck, 1998). Pero, desde mi punto de vista, también hay otras maneras de interpretar el individualismo.

Una mirada genérica y simplificada a la evolución de la historia de la humanidad nos lleva a destacar dos ideas. La primera se refiere al hecho de que la evolución ha ido ampliando, a lo largo de los siglos, el número y características de las personas que protagonizaban la historia, al menos, tal y como ha llegado a nosotros a través de los textos.

La historia lejana recoge, en lo que se refiere a los seres humanos, solamente hechos relacionados con los dioses, el clero, los reyes y los aristócratas y, quizás, se podría añadir también a los artistas. En la Edad media aparece la burguesía, que amplía notablemente el número de personas que empiezan a jugar su papel en la historia. En los siglos XIX y XX se va desarrollando y ampliando aquella burguesía inicial, que toma la forma de clases sociales (baja, media y alta) que estructuran las sociedades. Será sobre todo en este último siglo donde las masas, en tanto que configuraciones sociales, hagan su aparición como nuevos protagonistas de la historia, mostrando que las sociedades, con independencia de quien las dirija o las controle, de cómo estén estructuradas y del papel específico que juegue cada persona concreta en ellas, están formadas por personas individuales. El estadio siguiente parece lógico: el hombre-masa da paso al individuo que ya no es solo hombre, sino que es también mujer e incluso otros géneros ya no-binarios.[15] Las sociedades actuales son sociedades configuradas por individuos.[16]

La segunda idea es que dicha ampliación de los protagonistas de la historia no ha seguido ni una evolución lineal ni ha estado exenta de conflictos y dificultades. En cada momento de la historia el, por así llamarlo, nuevo formato social ha tenido que lidiar, en tanto que innovación en lo social, con las formas sociales establecidas; consiguiendo en unos casos permanecer y en otros siendo obligado a desaparecer. Coincido con la idea, formulada de maneras diversas por los autores, de que la individualización ha llegado para quedarse (Bauman, 2003). Precisamente, porque puede suponer una mejora en las relaciones sociales y en el conjunto de la vida, ya que asigna el protagonismo a cada persona en las elecciones y decisiones relativas a la gestión y desarrollo de su propia vida. Obviamente inserta, en todos los casos, en la trama de dependencias que configuran la vida de las personas.

Es cierto, por otra parte, que esta descentralización sociopolítica de la gestión de la vida de las personas implica un aumento exponencial de la complejidad de los grupos, las comunidades y las sociedades. Y más, en todo el largo proceso que ha de acompañarla en su camino hacia el futuro, en la “desinstitucionalización” de lo social tal y como hoy lo conocemos. Mi tesis es que el siguiente paso evolutivo en lo social, hoy tendiente a la individualización en todas las sociedades, es un individualismo, ya asumido como forma social mayoritaria, que no tiene porqué ser débil o desamparado frente a los riesgos sistémicos, como planteó Beck. Más bien al contrario, es o puede ser un individualismo consciente de la necesidad imperiosa y, al mismo tiempo, la obligación ética y la respons-habilidad (Haraway, 2019, p. 18) de reconstruir o imaginar nuevas relaciones sociales que se vinculen y construyan sobre la riqueza de individualidades responsablemente conscientes de habitar y compartir un espacio común. Un individualismo que sea, en definitiva, más social que nunca. Hay que apuntar, sin embargo, que, hoy en día, este individualismo al que me refiero es solamente una hipótesis de futuro que todavía necesita tiempo para acabar de experimentarse y aceptarse a sí mismo.

Me parece muy acertada, en este sentido, la diferenciación que establece Camps (1993) entre el individualismo positivo y el negativo. Esta autora señala que el primero se refiere a una manera de actuar desarrollada por personalidades fuertes. Personas que no temen a las otras personas ni al hecho de asumir compromisos y responsabilidades en las relaciones interpersonales. Personas que son plenamente conscientes de que, más que disminuirlas o ponerlas en peligro, lo que aquellas relaciones van a hacer es enriquecerlas como personas y, en definitiva, mejorar su interacción con el mundo. Dado que no temen perder nada ni ser agredidas, las personas se abren a la relación y se presentan ante ella abiertas, receptivas y sin prejuicios.

El individualismo negativo, por el contrario, sería el resultado –siempre según Camps- de personalidades débiles, que temen el contacto con los otros porque piensan que pueden ser agredidas o desmerecidas. Es una forma de individualismo cerrada y excluyente. En general, se puede decir que es el tipo de individualismo que ejercen personas que solamente exigen derechos individuales y no los deberes y las obligaciones sociales que han de sostener y acompañar a esos derechos. Es esa apertura al compromiso que se da en los individualismos de corte positivo, lo que permite identificar y al mismo tiempo construir al individuo consciente al que nos hemos referido. Un individualismo evolucionado que, desde mi punto de vista, está mejor capacitado para lidiar con la complejidad de las situaciones y problemáticas que plantea el presente.

Acabar este punto señalando que, como dice Bauman (2001), es una obviedad señalar que la individualización es producida socialmente. Sin embargo, a menudo se ha planteado lo social y lo individual como opuestos (Elias, 1990) y han sido muy numerosos los autores que han intentado superar dicha oposición (Ucar, 2016b). Desde mi perspectiva lo social y lo individual se hallan entreverados en estas sociedades del nuevo milenio. Lo social y lo individual no son dos instancias separadas sino un continuo que resulta difícil separar, por más que la tradición occidental de pensamiento se haya obstinado en ello. Lo social y lo individual son solamente los términos que nos hemos dado para intentar caracterizar y comprender, en el marco del enfoque analítico, una realidad inaprensible de otra manera por su complejidad. Hoy somos conscientes de que aquellos ofrecen, por separado, una perspectiva simplificada, parcial e incompleta de dicha realidad. Lo social y lo individual son una dimensión única y continua de lo humano en la que resulta muy difícil, sino imposible, discernir dónde comienza uno o se acaba el otro.

Hace poco más de un siglo de la aparición en Estados Unidos del concepto de capital social.[17] No será, sin embargo, hasta la década de los 80 del pasado siglo, cuando la investigación sobre este concepto se generalice en el mundo. Han sido muy numerosos los autores (Bourdieu, Coleman, Putnam, Fukuyama, Woolcock, Halpen, Durston, etc.) y las instituciones (World Bank, OCDE, etc.) que lo han desarrollado en diferentes ámbitos de las ciencias sociales (política, economía, sociología, educación, etc.) y existe, en la actualidad, una muy amplia bibliografía sobre el tema. El interés creciente en este concepto radica en el hecho de que numerosas investigaciones han demostrado que, en aquellas comunidades donde hay niveles elevados de capital social, se vive en general mejor y se enfrentan de manera más eficiente las situaciones y problemáticas que se les presentan.

No obstante, la evolución en el estudio del capital social no ha estado exenta de polémica. Buena parte de las críticas han girado alrededor del uso del término “capital” aplicado a lo social y, asimismo, a su vinculación con criterios económicos. Más allá de esta polémica me parece que el concepto de capital social, tal y como ha sido trabajado desde el campo de la sociología y la política, es muy interesante y útil para la perspectiva socioeducativa, precisamente, porque pone en valor la construcción consciente de lo social. Y, también, porque ayuda, por un lado, a visibilizar, conocer, describir, trazar, analizar y evaluar lo social y, por otro, porque ofrece, en consecuencia, una información de base muy apropiada para fundamentar y configurar las acciones socioeducativas de los profesionales de la educación social en el marco de los contextos comunitarios.

Putnam (2002) analiza el capital social diferenciándolo del capital físico, que se refiere a recursos, prestaciones y servicios. También del capital humano, que engloba las capacidades y potencialidades de las personas. A diferencia de estos dos tipos, el capital social se refiere a las relaciones que vinculan a las personas. De hecho, comienza su libro más conocido, titulado “Solo en la Bolera”, ejemplificando con una anécdota el valor y la importancia del capital social para la vida de las personas. Explica que hay una persona que necesita un trasplante de riñón y que, después de hacer una amplia llamada para obtenerlo, obtiene dicho órgano de un donante a quien no conoce. Preguntado por el motivo de la donación la persona donante explica que lo ha ofrecido porque tanto él como la persona que necesita el trasplante forman parte de la misma liga de bolos. La consecuencia es clara. La vinculación conseguida por el hecho de formar parte de una asociación o una actividad colectiva puede proporcionar importantes recursos a las personas implicadas.

De una manera simplificada se podría decir que la idea central de la teoría del capital social es que las relaciones sociales se constituyen como un recurso esencial para la emergencia y el sostenimiento de las acciones y proyectos colectivos. El capital social se refiere al conjunto de relaciones y redes sociales que generan confianza entre las personas y fomentan la cooperación, facilitan la coordinación de actividades y apoyan el logro de metas individuales y colectivas. Desde este punto de vista, el capital social es, en esencia, relaciones sociales de calidad. Coleman (1988) señala, en ese sentido, que el capital social tiene un carácter colectivo; no se encuentra ni en el individuo ni en el grupo, sino que está implícito en la relación.[18] Esta última propiedad es la que permite que el capital social pueda ser considerado como un bien público y es también la que lo convierte en una herramienta muy potente al servicio de esos individuos conscientes de lo social a los que nos hemos referido en el último apartado.

Quizás porque, como decía Vázquez Montalbán, hay que evidenciar lo evidente……. por si acaso, quiero enfatizar que me estoy refiriendo, en todos los casos al “buen” capital social. Es decir, a aquellas redes de relaciones que se alinean con objetivos valiosos, en el marco de los derechos humanos, y que redundan en la mejora de la vida de las personas y las comunidades.[19]

Tres son las dimensiones esenciales para entender el capital social: la estructural, la relacional y la orientada a los recursos. La primera perspectiva enfatiza las características de la estructura (densidad, amplitud, etc.) que configura la red relacional generadora de capital social. La segunda enfatiza el valor de los recursos sociales generados, esto es, las redes sociales que se forman, su estabilidad y durabilidad, a partir de relaciones que pueden ser entre individuos o grupos. La tercera perspectiva, por último, enfatiza el acceso a los recursos y considera el capital social como la capacidad para conseguir beneficios en virtud de la pertenencia a redes sociales.

Más allá de identificarlo como recurso, entiendo el capital social, siguiendo a Lorenzelli (2004), como una capacidad colectiva y comunitaria. Este mismo autor lo define como la capacidad de un grupo de personas para realizar acciones colectivas que beneficien a todos sus integrantes. El hecho de ser una capacidad significa que el capital social es un factor sobre el que se puede actuar; que es posible incrementarlo y mejorarlo. Significa, en última instancia, que se puede enseñar y aprender a generar capital social o, en otros términos, que puede ser objetivo, actividad, medio o vehículo de las intervenciones socioeducativas de los educadores y educadoras sociales.

Quizás se podría decir que el capital social, tal y como lo hemos caracterizado, es la mejor versión de “lo social”. Representa una manera de entender lo social que se fundamenta en las conexiones, en las relaciones y en los intercambios no comerciales entre las personas. La confianza interpersonal, uno de sus componentes esenciales, es puesta en valor en estas redes generadoras de capital social. Representa, en ese sentido, una apuesta frente a los planteamientos capitalistas neoliberales que convierten cualquier tipo de experiencia o de relación en una transacción comercial. En un estudio sobre la confianza Luhmann argumenta que, donde hay confianza hay aumento de posibilidades para la experiencia y la acción (…..) porque la confianza constituye la forma más efectiva de reducción de la complejidad (2005, p. 14).

Señalar, para acabar este apartado, que, en las dos últimas décadas, se está desarrollando una línea de investigación e intervención comunitaria y socioeducativa muy interesante y productiva que conecta la educación social, el trabajo en red y la generación de capital social. Se habla, específicamente, de redes socioeducativas que son redes organizacionales de carácter formal orientadas a metas socioeducativas comunes, que fundamentan sus acciones en la cooperación a través de una programación estratégica conjunta y son promotoras de capital social (Díaz/Civís, 2011, p. 419).

La visibilización, creación e intervención socioeducativa en estas redes busca, de manera explícita, la concienciación e implicación de las personas en la construcción de un nuevo formato de lo social. Una nueva concepción de lo social que recupere, recree, construya y ponga a disposición de aquellas personas, individualmente organizadas en redes, formales e informales, los recursos tangibles e intangibles necesarios para encarar un futuro consciente, viable, sostenible, pleno y, en la medida de lo posible, venturoso.

Lo social es una dimensión continúa insertada de manera indeleble en las trayectorias vitales de las personas. La historia de la pedagogía, de la lingüística y de la sociología dispone de ejemplos, más que explícitos, sobre las problemáticas derivadas del hecho de pasar los primeros años de la vida fuera de lo social (humano). Hay cientos de casos documentados que llegan hasta nuestros días.[20] Los más conocidos son el “niño-lobo de Aveyrón” [21] y “Kaspar Hauser” [22] en el siglo XIX y las niñas-lobo de la India a principios del siglo XX.

Parece claro, a tenor de las situaciones vividas por estos niños, que sin socialización difícilmente puede haber humanidad o, si la hay, es una humanidad herida o amputada. También que la socialización o, con mayor precisión, las socializaciones son, como se ha apuntado, continuas y se están produciendo a lo largo de toda la vida. Lo social es una dimensión continua que implica, afecta y se mezcla y confunde con todas las facetas y dimensiones de la vida de las personas.

Lo social no es, en ningún caso, discreto o discontinuo y las fronteras que artificial y convencionalmente hemos estado erigiendo -sean disciplinarias, metodológicas o profesionales- acaban siendo permeabilizadas por una realidad que las sobrepasa. Los tiempos actuales nos han llevado a visibilizar los tejidos y tramas que están configurando, en tiempo real, la complejidad de lo social, pero carecemos todavía de perspectivas y herramientas conceptuales y metodológicas que permitan construir una cartografía actualizada. A lo que podemos aspirar, a falta de dichas herramientas, es a ir investigando los hilos que configuran aquellas tramas y a buscar cómo se entretejen entre ellos. En otros términos, de lo que se trata es de buscar cómo se entreteje lo social con otras dimensiones de la vida humana.

Señalar, por último, que me parece indispensable establecer puentes que conecten la investigación y la experiencia profesional de los diferentes campos de conocimiento y acción y, asimismo, entre las disciplinas y profesiones que comparten lo social como ámbito de actuación. El campo de lo social es demasiado complejo como para pretender agotarlo desde una única disciplina o profesión. También como para tener que competir entre ellas por unos recursos que son escasos. Solamente desde la interacción generosa de los diferentes académicos y profesionales y desde un diálogo limpio y abierto entre los diversos saberes disciplinarios -educación, psicología, sociología, política, economía, antropología, pedagogía y trabajo social- resulta posible dar respuestas que sean a un tiempo integrales, apropiadas y ajustadas a la complejidad de las realidades sociales que viven las personas y comunidades en la actualidad.

Parece claro que todas las personas del planeta tierra compartimos una humanidad común que, en función de los contextos territoriales, sociales y culturales, muestra rasgos específicos que singularizan las formas de vivir y de relacionarse. Es decir, de conducirse, gobernarse y autogobernarse. Eso nos lleva necesariamente a seguir deconstruyendo “lo social” para así poder entretejerlo con el resto de las dimensiones de la vida humana.

Ander Egg, E. (1996). Introducción al trabajo social. Buenos Aires: Argentina.

Arendt, H. (2002). La condición humana. Barcelona: Paidós.

Bauman, Z. (2001). La sociedad individualizada. Madrid: Cátedra.

— (2003). Individualmente, pero juntos. (pp. 19-27). En U. Beck y E. Beck-Gernsheim, E. La individualización. El individualismo institucionalizado y sus consecuencias laborales y políticas. Barcelona: Paidós.

Beck, U. (1998). La Sociedad del riesgo. Barcelona: Paidós.

Beck, U. y Beck-Gernsheim, E. (2003). La individualización. El individualismo institucionalizado y sus consecuencias laborales y políticas. Barcelona: Paidós.

Cameron, C. y Moss, P. (Eds.) (2011). Social Pedagogy and working with children and young people. London: Jessica Kingley Publishers.

Camps, V. (1993). Paradojas del individualismo. Barcelona: Crítica.

Campos Aldana, A.L. (2008). Una aproximación al concepto de “lo social” desde el Trabajo social. Revista Tendencias y Retos, 13. Octubre. 55-70.

Carballeda A. (2002). La intervención en lo social. Exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales. Buenos Aires: Paidós.

Caride, J.A. (2002). La pedagogía social en España. Pp. 81-113. En V. Núñez (Coord.) La educación en tiempos de incertidumbre las apuestas de la pedagogía social. Gedisa: Barcelona.

— (2004). ¿Qué añade lo “Social” al sustantivo “Pedagogía”? Pedagogía Social. Revista interuniversitaria. Nº 11 Segunda época. Diciembre, 55-85.

— (2005). Las fronteras de la pedagogía social. Gedisa: Barcelona.

Ceballos, B. y Úcar, X. (2019). Educación Popular, Educación Ambiental y Buen Vivir en América Latina: una experiencia socioeducativa de empoderamiento comunitario; Quaderns d’Animació i Educació Social. Julio. 30, 1-26.

Charfe, L. y Gardner, A. (2019). Social pedagogy and social work. London: Sage.

Cioran, E.M. (2004). Desgarradura. Austral: Barcelona.

Cleary, B. (2019). Reinterpreting Bildung in Social Pedagogy. International Journal of Social Pedagogy, 8(1), 3.

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, 95–120.

Coussée, F.; Bradt, L.; Roose, R. y Bouverne-De Bie, M. (2010). The emerging social, pedagogical paradigma in UK Child and Youth Care: Deus ex machina or walking the beaten path. British Journal of Social Work, 40, 789-805.

Curtis, B. (2002). Surveying the Social: Techniques, Practices, Power. Histoire Social/Social History, 35 (69), 83-108.

Díaz, J. y Civís, M. (2011). Redes Socioeducativas promotoras de capital social en la comunidad: un marco teórico de referencia. Cultura y Educación, 23 (3), 415-429.

Dubet, F. (2006). El declive de la institución. Profesiones, sujetos e individuos en la modernidad. Barcelona: Gedisa.

Eichsteller, G. y Holthoff, S. (2012). The Art of Being a Social Pedagogue: Developing Cultural Change in Children’s Homes in Essex. International Journal of Social Pedagogy, 1(1), 30-46.

Elias, N. (1990). La sociedad de los individuos. Barcelona: Península.

Eriksson, L. y Markström, A.M. (2003). Interpreting the concept of social pedagogy. In A. Gustavsson; H. Hermanson y J. Hämäläinen (Eds.) Perspectives and theory in social pedagogy. (Pp. 9-22). Goteborg: Bokförlaget Daidalos A.B.

Goofman, E. (2006). Frame Analysis. Los marcos de la experiencia. Madrid: Centro de investigaciones sociológicas.

Grunwald, K. y Thiersch, H. (2009). The concept of the ‘lifeworld orientation’ for social work and social care, Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 23(2), 131-146.

Hämäläinen, J. (2003). Developing social pedagogy as an academic discipline. In A. Gustavsson, H. Hermansson y J. Hämäläinen (Eds.) Perspectives and theory in social pedagogy. (Pp. 133-153). Goteborg: Bokförlaget Daidalos A.B. P.

— (2012). Social pedagogical eyes in the midst of diverse understandings, conceptualizations and activities. International Journal of Social Pedagogy, 1(1), 3–16.

Haraway, D. (2019). Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno. Bilbao: Consoni.

Hatton, K. (2013). Social Pedagogy in UK. London: Russell House Publishing.

Honneth, A. (2011). La sociedad del desprecio. Madrid: Trotta.

Ibáñez, J. (1985). Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social. Madrid: Siglo XXI.

Janer, A. y Úcar, X. (2019). An international comparison: Social pedagogy training. Journal of social work. 19 (2), 253–275.

— (2020) Social Pedagogy in the World Today: An Analysis of the Academic, Training and Professional Perspectives, The British Journal of Social Work, April. 50, (3), 701-721.

Kornbeck, J. (2002). Reflections on the Exportability of Social Pedagogy and its Possible Limits, Social Work in Europe, 9 (2), 37 – 49.

— (2013). Transatlantic issues in social pedagogy: What the United Kingdom can learn from Iberoamerica, Scottish Journal of Residential Child Care, June. 12 (1) 58-75.

Kornbeck, J. y Rosendal Jensen, N. (Eds.) (2009). The diversity of Social Pedagogy in Europe. Studies in Comparative Social Pedagogies and International Social Work and Social Policy. Bremen: Europäischer Hochschulverlag GmbH y Co. KG.

Lorenz, W. (2008). Paradigms and politics: Understanding methods paradigms in an historical context: The case of social pedagogy. British Journal of Social Work, 38(4), 625–44.

Lorenzelli, M. (2004). Capital social comunitario y gerencia social. Cuadernos del CLAEH, 27 (88), 113–128.

Lorenzova, J. (2017). Childhood through the lens of social pedagogy. International Journal of Social Sciences, 6 (1), 53-70.

Luhmann, N. (2005). Confianza. Barcelona: Anthropos/Universidad Iberoamericana

Malagón, E. (2000). Lo social y los problemas. Revista Tendencias y Retos, Facultad de Trabajo Social, Universidad de la Salle, 5.

Manuel, J.T. (2010). Rethinking the Social in Social Studies. The Councilor: The Journal of the Illinois Council for the Social Studies, 71 (2), 1-11.

Marynowicz-Hetka, E. (2007). Towards the transversalism of social pedagogy. Social work & society. (5), 53-68.

Ortega, J. (1997). A la búsqueda del objeto, del espacio y del tiempo perdido de la pedagogía social. Cultura y educación, 8, 103-119.

Otto, H. (2009). Origens da Pedagogia Social. Pp. 29-43. En R. da Silva; J.C. De Sousa; R. y Moura, R. (Orgs.) Pedagogia Social. Sao Paulo: Expressao e Arte Editora.

Petrie, P. y Cameron, C. (2009). Importing Social pedagogy. Pp. 145-169. En J. Kornbeck, y N. Rosendal Jensen (Eds.) The diversity of Social Pedagogy in Europe. Bremen: EHV GmbH & Co. KG.

Putnam, R. (2002). Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana. Madrid: Gutemberg.

Quintana, J.M. y otros (1986). Fundamentos de animación sociocultural. Madrid: Narcea.

Rendueles, C. (2013). Sociofobia. El cambio político en la era de la utopía digital. Madrid: Capitán Swing.

Rosa, H. (2019). Resonancia. Una sociología de la relación con el mundo. Madrid: Katz Editores.

Rothuizen, J.J. y Harbo, L.J. (2017). Social Pedagogy: an approach without fixed recipes. International Journal of Social Pedagogy, 6 (1), 6-28.

Santana Acuña, A. (2012). Sociedad, social y lo social: la historia ramificada de tres conceptos, Ariadna histórica. Lenguajes, conceptos, metáforas. (1), 261-265.

Schugurensky, D. y Silver, M. (2013). Social pedagogy: Historical traditions and transnational connections. Education Policy Analysis Archives, 21.

Schugurensky, D. (2015). Pedagogía social y cambio social: proyectos, espacios e intervenciones. Pp. 24-42. En K. Villaseñor, L. Pinto, M. Fernández y C. Guzmán (Eds.), Pedagogía Social, Acción Social y Desarrollo. Puebla: Universidad Autónoma de Puebla/SIPS.

Sennett, R. (2012). Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación. Barcelona: Anagrama.

Sloterdijk, P. (2014). Los hijos terribles de la edad moderna. Sobre el experimento genealógico de la modernidad. Epub. Titivillus.

— (2016). Experimentos con uno mismo. Una conversación con Carlos Oliveira. Valencia: Pre-textos.

— (2020). Las epidemias políticas. Zaragoza: Ediciones Godot.

Smith, M. y Whyte, B. (2007) “Social education and social pedagogy: reclaiming a Scottish tradition in social work”. European Journal of Social Work, 11(1), 15-28.

Storø, J. (2013). Practical social pedagogy. Theories, values and tools for working with children and Young people. Bristol: The Policy Press.

Swedberg, R. (2016). El arte de la teoría social. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Torío, S. (2009). La pedagogía social en España. Pp. 95.109. En J.C. De Sousa Neto; R. Da Silva y R. Moura (Orgs.) Pedagogía Social. São Paulo: Expressão & Arte Editora.

Trilla, J. (2005). Hacer pedagogía hoy. En J. Ruiz Berrio (Edit.) Pedagogía y educación ante el siglo XXI. Pp. 287-311. Madrid: Departamento de teoría e historia de la educación.

Úcar, X. (2013). Exploring different perspectives of Social Pedagogy: towards a complex and integrated approach. Education Policy Analysis Archives, 21, 1-16.

— (2016a) Pedagogías de lo social. Barcelona: UOC.

— (2016b) Pedagogía de la elección. Barcelona: UOC.

— (2016c) Relaciones socioeducativas. La acción de los profesionales. Barcelona: UOC.

— (2020). Social Pedagogy and socio-educational work with young people. En X. Úcar; P. Soler-Masò y A. Planas-Lladò (Edit.) (2020). Working with Young people. A Social pedagogy perspective from Europe and Latin America. Pp. 13-32. New York: Oxford University Press.

— (2021). Constructing questions for the social professions of today: the case of social pedagogy. International Journal of Social Pedagogy, 10(1): 9.

UNESCO (1997). Nuestra diversidad creativa: informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo. Madrid: Ediciones UNESCO / Fundación Santa María.

Wolf, M. (1982). Sociologías de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra.

Xavier Úcar, email: xavier.ucar@uab.cat

[1] Ver, en ese sentido, Curtis, 2002. En relación con su evolución en el campo del trabajo social, ver Campos Aldana, 2008.

[2] He caracterizado como “la trampa de la política” a la instrumentalización de la pedagogía/educación social por parte de los gobiernos para dar respuesta a problemáticas sociales que la pedagogía/educación social, por sí sola, no podía resolver (Úcar, 2016b; 2013)

[3] Ver Eichsteller/Holthoff, 2012.

[4] El hombre es naturalmente político, esto es, social.

[5] También el trabajo social (Carballeda, 2002; Malagón, 2000; Ander-Egg, 1996). Campos Aldana dice, por ejemplo, que cada disciplina le imprime un sentido particular; sin embargo, lo central del término “lo social” es aludir a los problemas sociales (2008, p. 60)

[6] La reflexión colectiva sobre la cultura, como elemento de desarrollo de los pueblos, comienza en Europa después de la 2ª Guerra Mundial en el marco de unas instituciones supraestatales que se acababan de crear: el Consejo de Europa y el Consejo de Cooperación Cultural.

[7] Hay que señalar que esta doble caracterización de la pedagogía social, (a) orientada a resolver problemas sociales y (b) orientada a la democratización y a la vida social y cultural, ha estado presente desde sus inicios. Los dos autores que inician la Pedagogía Social, Karl Mager y Adolph Diesterweg, sostenían, respectivamente, estos dos planteamientos (Rothuizen/Harbo, 2017). Es lo que en otro lugar he caracterizado como las dos almas de la pedagogía social (Úcar, 2020, p. 15).

[8] Una vida resonante es el resultado de una relación con el mundo que se caracteriza por el establecimiento y mantenimiento de “ejes de resonancia” estables, los cuales les permiten a los sujetos sentirse “sostenidos y acarreados” e incluso, “protegidos”, dentro de un mundo responsivo y amable. (Rosa, 2019, p. 49).

[9] El buen vivir o Sumak Kawsay, es una noción propia de los pueblos Kichwas de los Andes y Amazonía, específicamente del Ecuador. Esta perspectiva establece una hermenéutica del ciclo de la Naturaleza, que combina armoniosamente las dimensiones material y espiritual de la vida. La importancia de este planteamiento ha hecho que entre a formar parte de la Constitución Nacional del Ecuador (Ceballos/Úcar, 2019). La reflexión sobre lo que es la vida buena está presente, en la actualidad en buena parte de las ciencias sociales.

[10] Denomino interactividad a cualquier interacción tecnológicamente mediada. Si añado el término “interactivo” es para incluir, también, las relaciones digitales.

[11] Aunque, según apuntan Beck/Beck-Gernsheim (2003), es un proceso que se viene gestando desde el Renacimiento, en las culturas cortesanas de la Edad Media, en la emancipación de los campesinos del vínculo feudal y en la disolución de los vínculos familiares intergeneracionales en los siglos XIX y XX. (2003, p. 340)

[12] Tecnologías de la comunicación y la información; procesos de globalización; y entrada de la mujer en el mundo del trabajo y de los derechos, entre muchos otros.

[13] La primera edición de su libro “la sociedad del riesgo” es de 1986, aunque no fue publicado en castellano hasta el 1998.

[14] Fue Alexis de Tocqueville que quien acuñó, en el siglo XIX, el término “individualismo” en su sentido moderno (Sennett, 2012). De una manera más poética Sloterdijk apunta el individualismo surge en el momento en que los hombres se convierten ellos mismos en autores de sus propias descripciones, esto es, cuando empiezan a reclamar derechos de autor respecto a sus propias historias y opiniones (2016, p. 32).

[15] La expresión “género no-binario” se aplica a las personas que no se perciben a sí mismas ni, en exclusiva, como hombre ni como mujer y que pueden identificarse con un tercer género o con ninguno.

[16] Cuando decimos “individuo” -señala Sloterdijk- se quiere decir un sujeto involucrado en la aventura de su propia auto-conservación, un sujeto que quiere determinar en términos experimentales qué tipo de vida es la mejor para él. (2016, p. 34).

[17] Se suele citar el ensayo escrito en 1916 por el educador norteamericano L. J. Hanifan, que formaba parte de los círculos educativos impulsados por John Dewey, como el primer trabajo en el que se utiliza el concepto de capital social.

[18] Aunque hay numerosos autores que han investigado el capital social desde la perspectiva denominada individualista o microsocial (Bourdieu, Lin, etc.). Este tipo de capital social se refiere a todos aquellos recursos relacionales que posibilitan que una persona consiga beneficios por el hecho de pertenecer o estar conectada con otras personas, redes, o estructuras sociales.

[19] A menudo se ejemplifica, lo que se puede caracterizar como capital social “malo”, con las redes de relaciones de las mafias o las sectas, que cumplen con todos los requisitos para poder ser caracterizadas como estructuras generadoras de capital social.

[21] Sobre el que J.F. Truffaut estrenó en 1970 su película “El pequeño salvaje ”.

[22] Es la historia que Werner Herzog explica en su película de 1974 titulada “El enigma de Kaspar Hauser”.