Iris Lourdes Manchado Riquelme y Marcelo Viera Abelleira, educadores sociales, Fundación Amigó

Se presenta un proyecto de intervención socioeducativa llevado a cabo en el año 2019 con adolescentes en situación de riesgo pertenecientes al sistema de protección de la Comunidad Valenciana. La finalidad del mismo es dotar de herramientas a los adolescentes para la mejora de sus relaciones interpersonales y proporcionarles habilidades sociales relacionadas con las emociones para la adaptación a su vida cotidiana.

Mediante el Programa Erasmus +, se expone la planificación de un intercambio juvenil e intercultural con adolescentes españoles e italianos. Por ello, ambos grupos realizan formaciones internas para adquirir las competencias y habilidades necesarias para realizar conjuntamente el Camino de Santiago con la intención de compartir espacios de reflexión que les ayude a expresar sus propias emociones de forma asertiva.

En los resultados extraídos tras las evaluaciones del proyecto, se demuestra que las mejoras de las habilidades sociales en los/as adolescentes les ayudan en la resolución de conflictos y, por tanto, reducir las dificultades en su vida cotidiana. Además, se destaca la importancia de focalizar la intervención socioeducativa creando espacios de relación y fomentando entre los/as participantes la autonomía, cooperación y convivencia grupal. Por último, se muestra cómo se generan vínculos afectivos entre los participantes mediante la participación en una actividad sociocultural que les facilita la adquisición de valores prosociales.

A socio-educational intervention project carried out in 2019 with adolescents at risk belonging to the Valencian Community’s protection system is presented. Its purpose is to provide adolescents with tools to improve their interpersonal relationships and provide them with social skills related to emotions to adapt to their daily lives.

Through the Erasmus + Program, the planning of a youth and intercultural exchange with Spanish and Italian adolescents is exposed. Therefore, both groups carry out internal training to acquire the skills and abilities necessary to jointly carry out the Camino de Santiago with the intention of sharing reflection spaces that help them express their own emotions assertively.

In the results extracted after the evaluations of the project, it is demonstrated that the improvements of the project, it is demonstrated that the improvements of the social skills in the adolescents help them in the resolution of conflicts and, therefore, to reduce the difficulties in their daily life. In addition, the importance of focusing socioeducational intervention is highlighted, creating spaces of relationship and promoting among the participants autonomy, cooperation and group coexistence. Finally, it shows a how emotional bonds are generated between the participants through participation in a socio-cultural activity that facilitates the acquisition of prosocial values.

Contribución aceptada por el Comité Científico del VIII Congreso de Educación Social

El presente proyecto socio- educativo perteneciente al Programa de Erasmus +, surge tras detectar la necesidad de mejorar las habilidades sociales y las relaciones interpersonales en adolescentes en situación de riesgo y exclusión social, específicamente de los diferentes Centros de Protección de la Fundación Amigó en Valencia.

La adolescencia es una etapa de desarrollo y cambio y las áreas que se ven afectadas en ésta son la social, psicológica y biológica. Por lo tanto, es una etapa donde se debe trabajar para que los adolescentes crezcan a nivel personal y relacional debido a que el ser humano se construye en la relación con otras personas.

El ocio es un espacio donde los adolescentes pueden desenvolverse de forma independiente. En este sentido, depende de cómo empleen su tiempo libre, puede afectarles a su vida cotidiana. Por este motivo, el presente proyecto presenta una intervención socio-educativa basada en la construcción de espacios de ocio saludable para la creación de relaciones interpersonales sanas. Mediante la realización de actividades físicas centradas en dinámicas y reflexiones, se lleva a cabo una de las rutas de peregrinación más importantes de Europa, el Camino de Santiago, con la finalidad de trabajar el fomento de los valores prosociales y la importancia de conocer al otro.

Podemos afirmar que, al vivir en sociedad, tenemos la necesidad de estar en continuo contacto con los demás. Es fundamental aprender a relacionarse correctamente mediante la adquisición de habilidades sociales porque crean unas relaciones interpersonales duraderas y satisfactorias, llegando a empatizar con los demás.

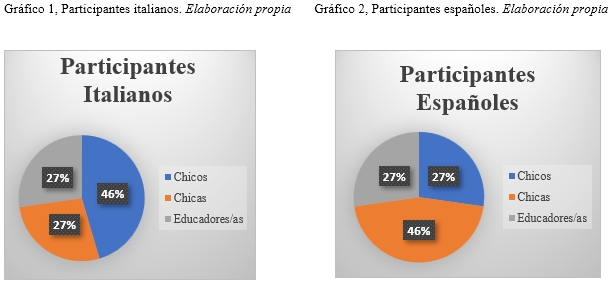

Los participantes del proyecto socio-educativo se divide en dos grupos, un grupo perteneciente a España y un grupo a Italia. Lo participantes españoles se encuentran en situación de guarda y/o tutela por la Administración Pública, en este caso por la Generalitat Valenciana, residentes en diferentes centros de protección de menores de la Fundación Amigó situados en Valencia: centro de acogida Luís Amigó Burjassot, Hogar la Salle-Amigó I y II de Paterna, Hogar Francisco de Asís Valencia y Luís Amigó Villar del Arzobiso. El grupo de participantes italianos son procedentes de un centro de día de Turín.

Tanto el grupo de españoles/as como de italianos/as está compuesto por 8 adolescentes entre 14 y 17 años y 3 educadores/as, siendo un total de 22 participantes.

La idea nace tras observar las dificultades con las que se encuentras dichos menores a la hora de establecer relaciones interpersonales estables y mantenidas en el tiempo con sus iguales. Los autores García, Tobar, Delgado y Gómez (2017) afirman que las personas pueden verse afectadas anímicamente si tienen un escaso desarrollo de habilidades sociales, puesto que los seres humanos viven en sociedad. Por ello, es importante contar con una buena comprensión de las relaciones interpersonales ya que es algo imprescindible para una vida emocional sana. No tener un buen desarrollo en las habilidades puede afectar a las diferentes áreas de la vida como la escolar, laboral, personal y emocional.

Además, creemos que es beneficioso para ellos trabajar a través de un intercambio cultural subvencionado por Erasmus +, que es un programa de la Unión Europea que ofrece apoyo a la educación, formación, juventud y deporte, puesto que les da una oportunidad única para viajar, conocer otra cultura y fomentar la inclusión social con otros adolescentes de procedencia italiana.

Durante los meses de abril hasta julio de 2019, los grupos de adolescentes recibieron una formación teórico-práctica y descubrieron una de las rutas de peregrinación más relevantes de Europa: El Camino de Santiago. Caminando esta ruta llena de historia, se consiguió difundir el patrimonio europeo y se empleó la actividad física como herramienta para que los jóvenes mejoraran sus relaciones interpersonales. Puesto que a lo largo de las rutas se trabajaba mediante dinámicas grupales, adquiriendo habilidades sociales y relacionándose con diferentes grupos de peregrinos que se encontraban por el camino, logrando un desarrollo personal mediante su propio reconocimiento, demostrándose que pueden alcanzar sus objetivos con esfuerzo, algo que podrán extrapolar a diferentes aspectos de su vida cotidiana.

2. Objetivos:

Tras observar las necesidades reales de los y las adolescentes se plantea que los objetivos para dar respuesta deben ser los siguientes:

2.1.1. Ofrecer a los participantes diferentes técnicas para la resolución de conflictos.

2.1.2. Fomentar la cohesión grupal mediante convivencias y diferentes espacios de relación.

2.1.3. Concienciar de las diferencias culturales entre el grupo de adolescentes españoles e italianos.

2.1.4. Trabajar los valores prosociales con ambos colectivos a través de las sesiones de intervención.

2.2.1. Expresar mis propias emociones.

2.2.2. Identificar mis propias emociones y las de los demás.

2.2.3. Favorecer la comunicación entre todos los participantes mediante dinámicas grupales.

Las personas participantes en esta experiencia son adolescentes, por esto, es necesario conocer a que nos referimos cuando hablamos sobre esta etapa de la vida. La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud (2019), es una etapa de crecimiento y desarrollo que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta entre los 10 y los 19 años. Se conoce como la transición más importante en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. Esta etapa viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia.

Por otro lado, Santillano (2009) define la adolescencia como un período de desarrollo, que está comprendido entre los 10 y 19 años aproximadamente. En el cual se consolidan una serie de cambios e integraciones en el área social, psicológica y biológica; que sobre una base de adquisiciones y desprendimientos permiten alcanzar el suficiente nivel de autonomía, para hacer la transición de niño a adulto integrado en la sociedad. Por lo tanto, se puede decir que la adolescencia es una etapa que se caracteriza por los grandes cambios que sufre el ser humano a nivel biológico, psicológico y social, siendo un momento importante para su vida en el que se toman decisiones que marcarán su futuro.

Asimismo, es necesario tener en cuenta que a lo largo lardo de la adolescencia los jóvenes se pueden ver inmersos en diferentes situaciones que pueden ser clasificadas de riesgos y afectarán en su desarrollo como persona. Los factores de riesgo podemos definirlos como un conjunto de circunstancias que, al interrelacionarse, predicen tendencias generales de conducta. Se pueden dividir las situaciones de riesgo en dos vertientes: la primera son los factores ambientales y/o contextuales y, la segunda, los factores individuales. Éstos están compuestos por los mediadores biológicos y factores bioquímicos, los factores biológico-evolutivos, los factores psicológicos y, los factores de socialización que están compuestos por lo familiares, grupo de iguales y escolares (De la Peña Fernández y Gómez, 2005).

Al respecto, Martínez Iglesias (2016) también destaca dos grandes factores de riesgo que, a su vez, se subdividen en otros grupos relevantes. En primer lugar, los factores ambientales/contextuales los medios de comunicación, las diferencias entre zonas, el desempleo, la pobreza las variaciones étnicas, las variaciones biológico-evolutivas, determinantes psicológicos y de socialización y en segundo lugar los factores individuales.

Como destacan los autores anteriores, uno de los factores de riesgo que más afecta a los adolescentes es el de socialización por lo que la experiencia va dirigida a dotarles de herramientas con las que se alcanzaría una mejora en esta área. Dado que las personas nos vemos inmersas en un mundo en constante movimiento y lleno de estímulos que pueden afectarnos a lo largo de nuestras vidas. Según De la Peña Fernández y Gómez (2005), conocemos que “todo comportamiento humano es, en mayor o menor medida, producto de la interacción entre determinadas experiencias vitales o variables psicosociales y un conglomerado de factores biológico-genéticos” (p. 85). Por consiguiente, el proyecto pretende crear una práctica que acerque a los participantes a generar vivencias positivas con sus iguales alejados de algunos de los factores de riesgo como son los siguientes:

Al igual que existen los factores de riesgo en la adolescencia, también podemos hablar de factores de protección. Los factores de protección, según Cobos (2008), se pueden definir como “las circunstancias, características, condiciones y atributos que facilitan al individuo lograr la salud integral” (p. 107). Por otro lado, Pedrosa (2009) define los factores de protección como aquellas características de la persona, ambiente o contexto que reduce la probabilidad de que la persona desarrolle un mal comportamiento. Cabe destacar el estudio de Navarro, Uceda y Cosín (2000) en el que afirma que un factor de protección es realizar actividades religiosas y practicar algún deporte. Pero existen otros autores que destacan diferentes factores de protección como son los siguientes:

El ocio es un espacio donde los adolescentes pueden desenvolverse de forma independiente, teniendo la libertad para elegir qué hacer. Por lo que es muy importante intentar que enfoquen este espacio a un ocio saludable, siendo un complemento positivo en su día a día, ya que dependiendo de cómo guíen esta área de su vida, las demás pueden verse afectadas.

Teniendo como referencia a Cuenca y Goytia (2012), el ocio es una experiencia que está relacionada con la interacción de la persona y su entorno, participando, además, el contexto histórico, económico y cultural de las sociedades.

La construcción del ocio saludable es muy importante para los adolescentes ya que se crea un espacio de socialización y aprendizaje. Léves y Robert (2008) plantean que los adolescentes que planifican su tiempo libre a través de grupos no afianzados asumen un riesgo añadido para construir unas relaciones beneficiosas. Por ello, se piensa que los espacios de ocio que se crean con grupos consolidados de adolescentes, permiten compartir unos valores más beneficiosos y recíprocos para la construcción de la persona. Asimismo, Cuenca, Aguilar y Ortega (2011) añaden que, el ocio también hace posible que los adolescentes experimenten valores enriquecedores en su desarrollo como persona, como pueden ser la libertad, identidad, gratitud o la justicia.

Por esta razón, se puede afirmar que para relacionarnos con otras personas y crear unos vínculos positivos, es necesario contar con una serie de habilidades para desenvolvernos en sociedad como pueden son las normas y pautas sociales. Dentro de estas normas o pautas sociales, podemos encontrar las habilidades sociales ya que ayudan a que las personas se construyan y creen relaciones interpersonales saludables. Por lo que contar con dichas habilidades es necesario para guiar nuestras acciones hacia la construtividad y el equilibrio emocional.

Los autores García, Tobar, Delgado y Gómez (2017), definen las habilidades sociales como “un conjunto de capacidades, que permiten el desarrollo de un repertorio de acciones y conductas, que hacen que las personas se desenvuelvan eficazmente en lo social” (p.10). Además, las habilidades constituyen a lo largo de la vida un esquema de ideas, sentimientos, creencias y valores, los cuales influirán en la forma de comportarnos y la actitud que tengamos hacia el mundo.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (2019) define las habilidades sociales como la habilidad de una persona para afrontar satisfactoriamente las exigencias o retos de la vida diaria. Cada persona construye sus habilidades a través de sus reacciones habituales y sus pautas de conducta. Por su parte, Caballo (1993) apunta que las habilidades sociales son un conjunto de conductas que hacen que la persona pueda desenvolverse en un contexto, pudiendo expresar sus sentimientos, actitudes, deseos y opiniones adecuadamente, adaptándose a la situación en la que se encuentra. Las habilidades sociales ayudan en la resolución de conflictos y a reducir las dificultades en la vida diaria de una persona. Por consiguiente, podemos decir que las personas participantes en el Camino de Santiago pueden ver afectadas sus habilidades sociales debido a sus vivencias anteriores. Destacamos el estudio de Contini (2009) y la clasificación de las habilidades sociales en tres estilos; asertivo, no asertivo y agresivo:

Por ello, se puede decir que el estilo comunicativo con el que te diriges a las demás personas puede condicionar tu comportamiento social y limitar la expresión de tus habilidades sociales. Al respecto, Caballo (1993), dice que:

[…] el comportamiento socialmente apropiado se refiere a la expresión, por el individuo de actitudes, sentimientos, opiniones, deseos, respetando a sí mismo y a los otros, sucediendo en general, resolución de los problemas inmediatos de la situación y disminución de la probabilidad de problemas futuros (p. 412).

Sin embargo, Betina y Contini (2011) hablan de los comportamientos sociales como algo aprendido a lo largo de la vida, por lo que ciertas conductas de los adolescentes para interactuar con los demás dependen del proceso de socialización que han experimentado a lo largo de su vida. El primer agente socializador y, por lo tanto, el primer entorno en el que se desenvuelve la persona es su familia, el segundo la escuela y el tercero sus iguales. Por ello, es importante reconocer el papel que cumple la familia en el desarrollo de la persona, Rojas (2000) apunta que un entorno familiar afectuoso ayuda a que la persona se sienta protegida y más feliz. Es una forma de aumentar la autoestima, el optimismo, el sentimiento de pertenencia generando una actitud empática y comprensiva con los demás.

De igual modo, las habilidades sociales están estrechamente relacionadas con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es definida por Salguero, Fernández- Berrocal, Ruiz-Aranda, Castillo y Palomera (2011) como la “habilidad para percibir, usar comprender y regular las emociones” (p.143). Por su parte, Zavala, Valadez y Vargas (2008) conciben que ambas juegan un papel importante en la capacidad individual para guiar los desafíos de la adolescencia ya que ayudan a ser aceptados socialmente. La aceptación social es la relación del individuo con respecto a un grupo, basándose en el respeto. Todo esto ayuda a que los adolescentes cuenten con unas relaciones interpersonales satisfactorias. Ya que como nos dicen Gutiérrez y López (2015) la inteligencia emocional:

Nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. (p.44).

Por esto, otro factor para tener en cuenta en las relaciones humanas es la comunicación interpersonal como parte significativa de la existencia humana (Zaldívar, 2014). El autor señala que una persona que sepa establecer una buena comunicación interpersonal contribuye al bienestar y calidad de vida tanto para sí misma como para los demás.

Por lo mencionado anteriormente, entendemos que el ocio es un instrumento fundamental para fomentar una forma saludable de relación entre adolescentes. Como afirman Pérez y Cosín (2013), el ocio es capaz de prevenir y promocionar al mismo tiempo por lo que debemos fomentar un ocio constructivo, creando espacios lúdicos para el aprendizaje y facilitando la construcción de competencias que conduzcan a la reflexión en los adolescentes.

Las sesiones del presente proyecto se dividen en dos partes, que se llevan a cabo de abril a julio de 2019. En primer lugar, se realizan seis sesiones formativas (5.1), de las cuales cinco van dirigidas únicamente a los participantes españoles y una que va dirigida exclusivamente al equipo educativo que acompaña a los adolescentes. En segundo lugar, se encuentran siete sesiones dirigidas a las etapas (5.2) del Camino de Santiago, en las cuales participan ambos colectivos. Siendo un total 13 sesiones.

Para una mayor comprensión del proyecto, a continuación, se exponen dos tablas que explican de forma sintetizada las sesiones que se han realizado con los/las adolescentes. En la primera tabla se encuentran las sesiones formativas y en la segunda las sesiones durante el Camino de Santiago.

Las sesiones formativas están compuestas por dinámicas que implican una cooperación grupal y esfuerzo físico para que los participantes comiencen a prepararse físicamente para el camino, aunque en sus respectivos recursos ya realizan actividades físico-deportivas. Esto ha servido para evaluar cómo se encuentra el grupo en cuanto a las condiciones físicas y psicológicas, y las actitudes y aptitudes para la convivencia (Ver tabla 1)

A lo largo de las etapas del camino de Santiago, se realiza una actividad principal que guía la intervención trabajando en base a dos temáticas: valores prosociales e interculturalidad; en la que los/as participantes serán los/as protagonistas. Para la realización de esta actividad el grupo de 22 personas se dividen en seis subgrupos, cada grupo está compuesto de forma mixta por participantes españoles e italianos junto a un educador/a. Cada grupo tiene una etapa asignada del Camino de Santiago y los integrantes se encargan de explicar al resto de compañeros/as la etapa a la que nos enfrentamos y la temática del día. Se elige un valor prosocial que quieran trabajar en esa etapa y algún aspecto cultural que deseen trabajar de Italia o España. Además, también deciden el momento para trabajar esta segunda parte, pudiendo hacerlo durante la etapa o al final de ésta (Ver tabla 2

6. Resultados:

Los resultados del grupo de participantes español se han obtenido a través de una tabla evaluativa (anexo 1 y 2) que se rellenaba en cada etapa. La evaluación se llevaba a cabo a través de un registro de observación directa, el cual se encargaban de cumplimentar cada día y de manera individual los/as integrantes del equipo educativo.

Los resultados se medían mediante la aplicación de una escala Likert del 1 al 5 con la siguiente correlación:

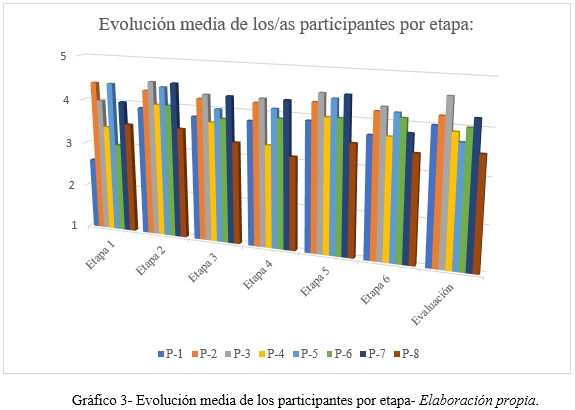

En la siguiente gráfica se puede observar la evolución de cada participante según la media que ha obtenido diariamente.

En la gráfica anterior muestra la evolución diaria de forma global. Se puede observar que los participantes se pueden dividir en un comienzo en tres pequeños bloques. En el primer bloque entrarían los participantes 1 y 6, que comenzaron con una puntuación bastante baja las etapas, llegando a tener una mejoría notable aumentando su media diaria al final del proyecto. En segundo lugar, encontramos los participantes 4 y 8, teniendo un comienzo con notas medias sobre el 3,5. Siendo el segundo más estable a lo largo del camino y el primero con más picos. En tercer lugar, encontramos los participantes 2, 3, 5 y 7, que comienzan de una forma muy igualitaria llegando a mantenerse todos iguales menos el siete que cae su media un poco al final. Para comprende y diferenciar mejor los resultados, es necesario destacar algunos ítems en los que cada participante ha destacado ya sea por baja o alta puntuación de las etapas.

Tras todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que el proyecto ha tenido unos resultados positivos tanto para educadores/as como participantes. Los/as participantes han sentido un reconocimiento hacia su buen comportamiento dándoles la oportunidad de participar en el proyecto. Además, a lo largo del mismo han aprendido a conectar con sus emociones y con las personas con las que han convivido durante la realización de este. El proyecto ha servido para crear un acercamiento del equipo educativo y los chicos y chicas, ayudando a sanar y ordenar algunos sentimientos y actitudes que les causaban malestar y no les dejaban desarrollar unas relaciones interpersonales totalmente satisfactorias. Algo que subrayar de los resultados, es que los participantes que han destacado desde el principio por tener una conducta excelente han mostrado mayor dificultad a la hora de trabajar de forma cooperativa, careciendo un poco de habilidades para la resolución de conflictos y contando con dificultad para expresar sus emociones. Sin embargo, se puede afirmar que a lo largo del proyecto la mayoría de los/as participantes han mejorado su forma de relacionarse con el resto de compañeros/as. Además, se demuestra que generar vínculos afectivos entre los participantes mediante la participación en una actividad sociocultural, les facilita la adquisición de valores prosociales como son la tolerancia, el compañerismo y el respeto.

Por lo tanto, tras la experiencia se puede decir que, a través del ocio saludable, y el modelo de intervención diferente, se han cumplido los objetivos por los que se planteaba este proyecto.

Asimismo, y coincidiendo con el estudio de Navarro Pérez, Cosín y Perpiñán (2015), afirmamos que la mejora de las habilidades sociales se consigue mediante el ocio saludable como un espacio de relación, el cual ayuda a los adolescentes a socializarse con su grupo de iguales de manera positiva, como se ha podido observar a lo largo del proyecto.

En definitiva, se demuestra que las mejoras de las habilidades sociales ayudan en la resolución de conflictos y a reducir las dificultades en la vida diaria de una persona, y, por tanto, disminuyen los factores de riesgo dinámicos y conductas antisociales (Viera, 2017). Por otro lado, se ha podido ver reflejado la importancia de centrar la intervención socioeducativa en la creación de espacios de relación siendo los/as participantes autónomos, fomentando la cooperación y la convivencia grupal. Coincidiendo con Pérez Domingo (2014), llevar a cabo este tipo de actividades prosociales favorece que los/as adolescentes reconozcan la consecución de sus propios objetivos y, por tanto, se empoderen mediante la toma de decisiones y experiencias significativas.

Anguiano, S. A., Vega, C. Z., Nava, C. y Soria, R. (2010). Las habilidades sociales en universitarios, adolescentes y alcohólicos en recuperación de un grupo de alcohólicos anónimos (AA). Liberabit, 16(1), 17-26. Recuperado de Enlace

Betina, A. y Contini, N. (2011). Las habilidades sociales en niños y adolescentes. Su importancia en la prevención de trastornos psicopatológicos. Fundamentos en Humanidades, 12 (23), 159-182. Recuperado de Enlace

Caballo, V. (1993). Manual de Evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Madrid: Siglo XXI.

Cobos, E. G. (2008). Adolescencia y familia: revisión de la relación y la comunicación como factores de riesgo o protección. Revista intercontinental de psicología y educación, 10(2), 105-122. Recuperado de Enlace

Contini. N (2009). Las habilidades sociales en la adolescencia temprana: perspectivas desde la Psicología Positiva. Psicodebate. Psicología, cultura y sociedad, (9), 45-64. Recuperado de Enlace

Cuenca, C. M.; Aguilar G. E.; Ortega N, C. (2010): Ocio para innovar. Documentos de Estudios de Ocio, 42. Recuperado de Enlace

Cuenca, M., y Goytia, A. (2012). Ocio experiencial: antecedentes y características. Arbor Ciencia, Pensamiento y Cultura, 188 (754), 265281. Enlace

De la Peña Fernández, M. E. y Gómez, J. L. G. (2005). Conducta antisocial en adolescentes: factores de riesgo y de protección. Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones. Recuperado de Enlace

García, M. V., Tobar, F. L., Delgado, V.V., y Gómez, M. M. (2017). Habilidades sociales. Revista Salud y Ciencias, 1(2), 8-15. Recuperado de Enlace

Herrera S. P. (1999). Principales factores de riesgo psicológicos y sociales en el adolescente. Revista cubana de Pediatría, 71(1), 39-42. Recuperado de Enlace

Iñiguez, A. G. (2014). Intervención en un caso de un adolescente con problemas de conducta. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 1(1), 61-67. Recuperado de Enlace

Lévesque, M., & Robert, M. (2008). Youth’s social networks: influence on their running away be- haviours. Portularia, 8, (1). 41-60. Recuperado de Enlace

López, S. y Rodríguez-Arias, J. L. (2012). Factores de riesgo y de protección en el consumo de drogas y la conducta antisocial en adolescentes y jóvenes españoles. International Journal of Psychological Research, 5(1), 25-33. Recuperado de Enlace

López, S. y Rodríguez-Arias, L. (2010). Factores de riesgo y de protección en el consumo de drogas en adolescentes y diferencias según edad y sexo. Psicothema, 22(4), 568-573. Recuperado de Enlace

Marchán, J. (2011). Nuevas Tecnologías: choque de generaciones y teatro científico. Revista de Estudios de la Juventud, 92, 165-186. Recuperado de Enlace

Martínez Iglesias, A. I. (2016). Factores de riesgo de la conducta antisocial en menores en situación de exclusión social. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de Enlace

Navarro Pérez, J.J., Cosín, J. V. P. y Perpiñán, S. (2015). El proceso de socialización de los adolescentes postmodernos:: entre la inclusión y el riesgo. Recomendaciones para una ciudadanía sostenible. Pedagogía social: revista interuniversitaria, (25), 7-29. Recuperado de Enlace

Organización Mundial de la Salud. (2019). Desarrollo en la Adolescencia. Recuperado el 19 de Enero de 2019, de Enlace

Orozco, G. G. (2015).Televisión y producción de significados (tres ensayos). Revista Comunicación y Sociedad, 1 (2), 20-36.

Pedrosa, E. P. (2009). Factores de riesgo y protección en el consumo de sustancias en adolescentes. Pulso: revista de educación, (32), 147-173. Recuperado de Enlace

Pérez, I.D. (2014) Intervención con adolescentes en riesgo y sus familias: Camino a las estrellas. (Trabajo final de Máster). Universidad de Valencia, Valencia.

Pineda, L. T. O. y Rodríguez, A. F. U. (2010). La importancia del apoyo social en el bienestar de los adolescentes. Psychologia. Avances de la disciplina, 4(2), 69-82. Recuperado de Enlace

Rojas, L. (2000). Nuestra felicidad. Madrid: Espasa.

Salguero, J. M., Fernández-Berrocal, P., Ruiz-Aranda, D., Castillo, R. y Palomera, R. (2015). Inteligencia emocional y ajuste psicosocial en la adolescencia: El papel de la percepción emocional. European journal of education and psychology, 4(2), 143-152. Recuperado de Enlace

Santillano Cárdenas, I. (2009). La adolescencia: añejos debates y contemporáneas realidades. Última década, 17, 55-71. doi:10.4067/S0718-22362009000200004

Viera, M. (2017). Evaluación del riesgo de reincidencia en adolescentes en conflicto con la ley sometidos a medidas de internamiento judicial por la comisión de 95 delitos violentos. Tesis Doctoral. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Valencia, España.

Iris Manchado Riquelme, email: irismanchado@gmail.com